知らない町で、地図を見ながら目的地に向かうには、どうしたらいいでしょうか。

地図を見て、今自分がいる場所を探したり、目的地までの道を決めたりする方法をかんがえてみましょう。

用意するもの

- 目的地までの地図

もも

町の名前・番地・施設名が書いてあるとわかりやすいよ!

自分がいる場所を地図の中で見つけよう

地図を見て、今自分がどこにいるのかわかるかな?

駅の中や大きな通りに、地域の地図の看板がないか探してみよう。

地図の看板を見ると、今いる場所がすぐにわかるよ。

地域の地図がなかったら、まわりを見てヒントになるものを探してみよう。

見つかったものが、持っている地図の中にあるか探してみよう。

今いる場所がわかったかな?

目的地までの道を確認しよう

自分が今いる場所がわかったら、目的地までどの道を通っていくかを確認しよう。

道順がいくつかあるときは、こんなふうに決めるといいよ。

道順を決めるポイント

- 目的地までの距離を短くする

- なるべく大きな道を通る

- 曲り角を少なくする

目的地に向かって出発しよう

道を決めたら、目的地に向かってスタートしよう。

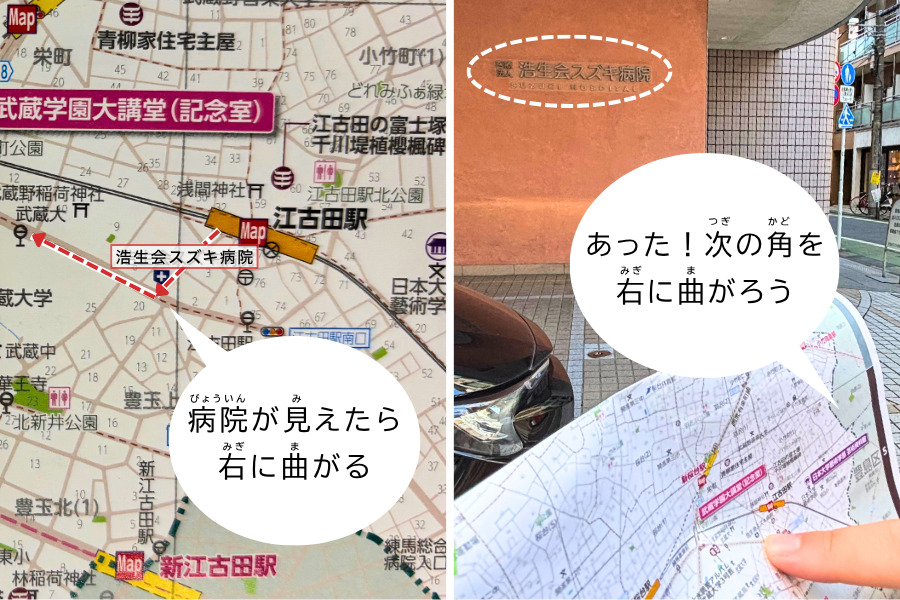

通りすぎる場所にある目印と次に曲るところを頭に入れて、進んでいくといいよ。

こもも

ずっと地図を見ながら歩くと危ないよ。

地図を確認するときは、安全な場所で立ち止まって見てね。

地図を確認するときは、安全な場所で立ち止まって見てね。

道を曲ったら、次の目印と曲るところを確認するよ。

これを繰り返して、目的地にたどり着こう!

迷ってしまったときは

- 最後に地図で目印を確認できた地点まで戻る

- 駅員さんや交番のお巡りさんに道を聞く

保護者の方へ

この記事は「電車やバスで遠方の学校に通う子どもが通学中に被災したら、自分で家に戻ってこれるだろうか?」という疑問から生まれました。

大きな災害が起きて交通網がマヒし、通信もできない状況になったら…。

土地勘のない場所でも、地図や目印をたよりに目的地までたどり着く力を身につけてほしいという思いを持ちました。

ただ、本当に災害が起きたときは、安全な場所(学校・駅・施設など)にとどまるのが原則です。

子どもが自分で歩いて家まで帰るのは、あくまでも最終手段。

学校の防災ガイドラインなどを確認しつつ、親子で普段から「通学中に大きな災害が起きて電車が止まったらどうする?」と話し合えるといいですね。