こんにちは、ママ防災士のヌマです。

先日、家族で応急手当て講習に参加してきました。

というのも、子どもたちが知育雑誌の付録工作をきっかけにAEDに興味を持ったのですが、その時、ふと不安が。

防災士の資格を取得する際、救急救命講習は一通り学び、AEDの使い方も教わりました。

というわけで、この際もう一度しっかりAEDについて調べて、学び直しをしてみようと決意しました!

あわせてチェック!

この記事の目次

今更人に聞けない!AEDって、何に使うの!?

AEDを使えば、どうやら人命救助ができるらしい。

それくらいのことは、ほとんどの人が知っている事実。

そして使うのは救急隊員でもなく、お医者さんでもなく、私たち一般市民だそうです。

そもそもAEDとは何なのか

AEDを提供している「旭化成ゾールメディカル」のWebサイトの説明によると、

AEDとは、自動体外式除細動器(Automated External Defibrillator)の略称で、自動的に心電図の測定・解析を行ない、心臓がけいれんし血液を送り出すポンプ機能を失った心停止状態(心室細動)の傷病者に対して、電気ショックを与え(除細動)、心臓を正常なリズムに戻すための医療機器です。

とのこと。

「電気ショックを与えて、心臓を動かすためのもの」というざっくりとしたイメージはありましたが、実際はそう単純ではないようです。

そもそも「心停止」という言葉は、心臓が小さくブルブルと震えてけいれんし、血液を正常に体の中に送り出せなくなった状態のことだそう。

この小さな震えは「心室細動」と呼ばれ、自然に回復することがほどんどないため、ショックを与えてその震えを止めることにより、正常なリズムをとり戻すのだそう。

日本AED財団のWebサイトによると、突然この心臓の小さな震えが起きて「心停止状態」になり、そのまま亡くなってしまう人(「心臓突然死」と呼ぶそうです)は、日本で年間およそ9.1万人もいるとのことです。

【参考】AEDの知識|日本AED財団

1日に約250人、6分に1人の確率で起きていることになります。

Point!

一旦陥ると、ものの数分で命を落としてしまう心臓のブルブル「心室細動」を取り除くために、「心電図波形を読み取り、必要に応じて電気ショックを施す」のがAEDの役割だということです。

AEDはなぜ持ち運べる形なのか?

医療機器を持ち運ぶ理由、それは、より早く使用することで、助かる命があるからです。

現在のAEDは、救急隊員や医師が駆けつける前に、居合わせた人が使うことを想定して作られています。

講習を受けたり、資格を取ったりしたことがない人でも使えるように、手順をわかりやすく説明する音声ガイダンスが自動で流れるようになっています。

AEDっていつからあるの?

電気の刺激が心臓のふるえ(心室細動)に影響を及ぼすことが発見されたのは、1899年のスイスだそう。

その後、アメリカで開発や臨床使用が進み、1965年にはアイルランドで、持ち運べる(といっても約70kgもあったとか!)「携帯型体外式除細動器」が開発されました。

アメリカで自動体外式除細動器(AED)が開発されたのは1978年、そして日本にやってきたのは2000年。

check!

日本に来た当初、AEDは救急隊員や医療従事者しか使えませんでしたが、2004年以降は、一般市民でも使用できるようになりました。

実はあまり使われていないAED

今では様々な場所でAEDを見かけるようになりました。

AEDのおかげで、少なくともこれまでに累計8000人以上の命が救われているそう。

check!

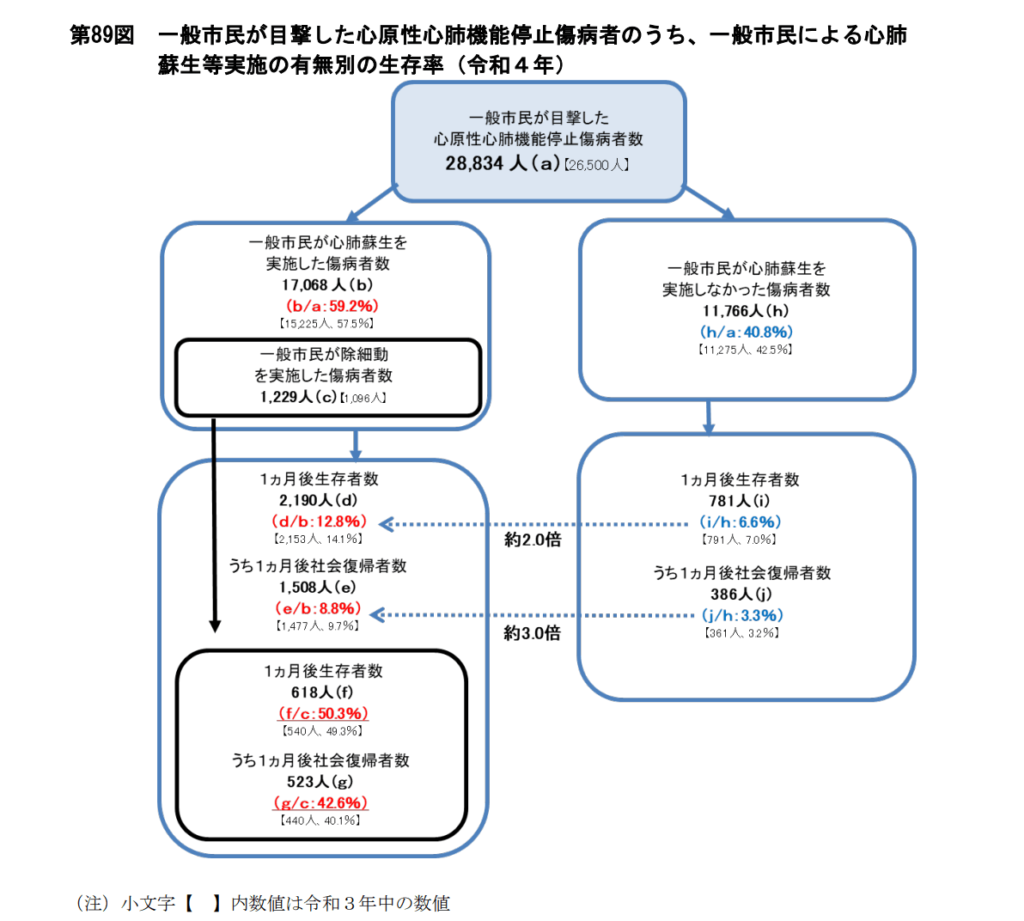

でも、実はAEDの使用率は低く、総務省消防庁の資料によると、倒れているところを目撃された心停止の人のうち、AEDが使用されたケースは、たったの4%!(28,834人中1,229人)

AEDの講習はどこで受けられる?

AEDの使い方を学べる講習は、消防署や日本赤十字社など、さまざまな場所で開催されています。

「救命講習 + 〇〇市(お住まいの自治体名)」でネット検索すると、ほとんどの場合、上位に地域の自治体のサイトがヒットして、消防署で開催されている講習の案内ページが出てきます。

また、人数などの条件がありますが、出張講座を依頼できたり、オンライン受講が可能なものもあるようです。

地域の夏まつりや防災イベントなどで、ブースの1つとして開催されているAED体験もありますよね。

▼赤十字の講習レポの詳しい様子はこちらで読めます! こんにちは、ノマリです。 数年前、義母に救命技能認定証を見せてもらってからずっと気になっていた救急救命講習。 …なんて思っていたら、コロナ禍です。 地元の消防署のサイトや自治体のHPを定期的にチェック ... 続きを見る

【受講レポ】赤十字の救急法基礎講習を受けてみた

AED講習には、どんな種類があるの?

消防署で実施される個人向けの救命講習の種類は、以下の通りです。

自治体によって内容や所要時間が少し違ったり、女性限定、高齢者向けなどのバリエーションがあることもあります。

救命入門コース(45分・90分)

- 救命講習のダイジェスト版

- 小学校高学年から受講可能

- 参加証がもらえる

普通救命講習1(3時間)

- 成人を対象とした心肺蘇生法を学ぶ

- 修了証がもらえる

普通救命講習2(4時間)

- 普通救命講習1の内容に筆記と実技の試験が加わったもの

- 修了証がもらえる

普通救命講習3(3時間)

- 主に乳幼児および小児に対する処置の方法を学ぶ

- 修了証がもらえる

上級救命講習 (8時間)

- 新生児から成人までの全ての心肺蘇生法に加え、ケガの手当、傷病者の管理方法、搬送方法を学び、筆記・実技試験もある

- 修了証がもらえる

実技救命講習 (約3時間)

- 「救命入門コース」や「応急手当てWEB講習」を1ヶ月以内に受講した人向けの実技講習

- 修了証がもらえる

講習に行けなくても、AEDの使い方を自宅で学べる!

対面の受講が難しい方には、自宅で使い方を学ぶ方法もありますよ。

一般市民向け応急手当てWEB講習

消防庁のWebサイトで受講することができます。

自分のペースで動画で学ぶことができるe-ラーニングのスタイルなので、講習を受けるまとまった時間が取れない方にとてもおすすめです。

わからないところは何度でも見返すことができ、動画を見た後に理解度を確認する小テストもあります。

全て視聴した後には修了テストが実施され、受講証明書が印刷できるようになります。

救命サポーターアプリ team ASUKA

こちらのアプリからは、オンラインでAEDのトレーニング「救命コーチングアプリ Liv」が利用できます。

日本AED財団×うんこドリル

あのうんこドリルに「救命」ドリルがあるのを知っていましたか?うんこドリル好きには、こちらもぜひおすすめしたいです。

AEDはいつ使う?応急手当ての正しい手順

AEDは、心停止状態になった時に、心臓が小刻みにブルブル震えているのを取り除くために使うもの、ということはわかりました。

では、その「心停止」って、どんな時に起きるのでしょうか。

特に多いと言われている心停止の原因は以下だそうです。

子ども

- 水に溺れた時

- 窒息(誤飲・誤嚥)

- ケガ

- やけど

大人

- 急性心筋梗塞

- 脳卒中

高齢者

- 窒息(誤飲・誤嚥)

- お風呂でのヒートショック

- 熱中症

- 運動中

何よりもAEDが最優先!ではない。「応急手当て」の流れをチェック

と思う方もいるかと思います。

できるだけ急いでAEDを取りに行くことは必要ですが、何よりも先に、というわけではありません。

Point!

AEDは「応急手当て」という救命活動の流れの中で使用するもの。

倒れている人に声をかけても反応がなければ、まずはとにかく119番に電話、そして近くの人にAEDを依頼し、呼吸の確認や胸骨圧迫をしながらAEDの到着を待つ、という流れになります。

「応急手当て」全体の流れは下記です。

応急手当ての流れ

- 反応の確認

- 助けを呼ぶ

- 呼吸の確認

- 胸骨圧迫30回

- 人工呼吸2回

- AED到着

- 電気ショック

- 4〜7の繰り返し

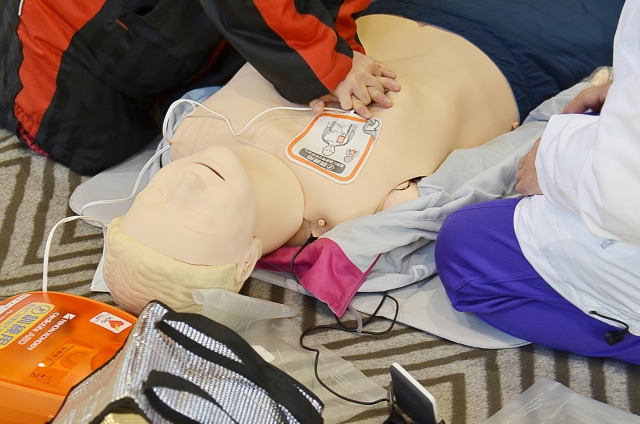

AEDが到着したら

AEDの電源を入れ(箱を開けると電源がONになるタイプもあります)、音声ガイダンスに従ってパッドを貼ります(パッドを貼ったら胸骨圧迫は一旦ストップ)。

AEDが心電図の解析を行い、ショックが必要という結果が出れば、倒れている人の体に誰も触れていないことを確認した後、電気ショックを行います。

電気ショックの後、反応があれば、呼吸の確認をします。

特に反応がなければ、胸骨圧迫を再開します。

その後、2分おきに自動的に心電図の解析が行われるので、AEDから音声ガイダンスがあるまでは心肺蘇生を続け、救急隊員が到着するまで応急手当ての流れを繰り返し続けます。

どうやって使う?AEDの詳しい使い方とチェックポイント

応急手当ての現場で、

と聞かれた時、

と答えられるように、使い方と注意点を確認しておきましょう!

音声ガイダンスはしっかり聞く!

救命講習でAEDの使い方の説明を受けたことがあっても、非常時はきっと冷静ではいられないと思います。

AEDから流れる音声ガイダンスはしっかり聞きましょう。

電源が入るとガイダンスが流れます。

メーカーによって、ガイダンスのセリフは多少違いますが、全体の流れは同じです。

- 電極パッドを貼ってください(貼る場所はイラストの指示に従います)

- 心電図の解析のため、患者に触れないでください

- 電気ショックが必要です(or不要です)

- 患者から離れてください

- ショックボタンを押してください(ボタンを押さずカウントダウンでショックが行われるものも)

- 電気ショックを行いました

- 心肺蘇生を開始してください

全てのAEDは、

パッドを貼る → 心電図解析(患者に触れない) → 電気ショックの必要性の判断 → 患者から離れる →電気ショック実施 → 胸骨圧迫(心肺蘇生)

の流れで使用します。

実際は、パッドの取り出し方やボタンの色など、一つひとつしっかり指示してくれるので、使ったことがないメーカーのAEDでも大丈夫です。

電極パッドはどう貼る?貼ってはいけない場合

電極パッドは、きちんと貼らないと、心電図が正確に解析できません。

パッドを貼る位置は、胸の右上(右鎖骨の下)と左下(脇側の下の5~8cm)です。

肌とパッドの間にすきまがで着ないよう、ぴったりと密着させて貼り付けます。

パッドを貼る時の注意点は以下です。

電極パッドを貼るときの注意点

- 濡れていたら拭き取る

- 貼り薬は剥がす(アルミが使用されている場合、感電するため)

- 塗り薬は拭き取る(パッドが剥がれる可能性があるため)

- 心臓ペースメーカーの上からは貼らない

- ネックレスは外すか、パッドからできるだけ遠ざける

- 下着の上から貼らない

- 体毛が濃い場合は、体毛の薄い位置に貼る(または剃るなどして処理する)

ペースメーカーなどが埋め込まれている場合、胸に硬いこぶのような出っ張りが見えます。

以前講習を受けた時に、実際にペースメーカーが埋め込まれている胸部の写真を見ましたが、明らかに何かが入っていて出っ張っている感じがしたので、「気づかないで上に貼ってしまう」ということはないと思います。

小さな赤ちゃんなど、身体が小さく、パッド同士が重なってしまうような場合は、1枚を胸の真ん中、もう1枚を背中側に貼って、身体の前後から心臓を挟むように貼ってください。(小児用パッドがついているAEDもあります。)

また、AEDのパッドは使い捨てで、一度使用した後は再利用できません。一度貼ったものを貼り直すと粘着力が低下し、ショック時のやけどなどにつながるので、貼り直しはしないようにしましょう。

また、救急隊員に引き継ぐまで、パッドを貼ったままにしておいた方がいいそうです。

もしも、呼吸が戻って、意識が戻っても、パッドは貼ったまま、AEDの電源も入れたままにしておいてください。

周りに誰もいない、AEDもない、そんな時は?

例えば自宅で誰かが倒れて、近くにAEDがなかったり、周りに誰もいなくて、AEDを取りに行けない場合はどうするのか。

その場合も、何よりも先に119番をします。

スマホをスピーカーモードにして、電話口の救急隊員の指示に従いながら、胸骨圧迫を続けます。

最近では、ビデオ通話をつなぎ、実際の現場の状況を伝えながら、応急手当ての方法を映像で指導してくれる「Live119」という仕組みもあるそうです。

AEDを使うときの不安を解消!Q&A

ここではAEDを使う時に思い浮かぶ不安についてQ&Aでお答えします。

疑問や不安が解消されて、あなたがAEDを使う時の勇気を後押しできますように!

AEDを使うのが怖い!リスクはないの?

AEDからは電流が流れます。

間違えて電流を流してしまったら…と考えてしまうかもしれませんが、大丈夫です。

AEDは心電図波形に応じて電気ショックの適応・適応外を自動で判断してくれます。

Point!

電気ショックが不要と判断した場合は、「胸骨圧迫を続けてください」という指示が出て、その時に間違えてショックボタンを押しても、作動しないようになっています。

なので、「不必要に電気ショックを与えてしまう」おそれはほとんどなく、「何もしないことで命が救えなくなる」リスクの方が高いと考えるべきでしょう。

明らかな意識がある時以外は、AEDを使うことがお勧めされています。

迷った時は恐れず、AEDを使えるようにしたいですね。

AEDを使えない人っているの?

AEDを使う対象から除外しなければならないのは、

- 意識のある人

- 普段通りの呼吸をしている人

- 心臓の脈拍を感じられる人

です。

つまり、応急手当ての流れの中で倒れた人の反応や呼吸を確認していれば、誤って使っては行けない人にAEDを使う可能性はないはずです。

それにAEDは心電図の波形を読み取ってくれるので、心臓が正常に動いている人に電気ショックを与えることはありません。

小さな子どもには使えるの?

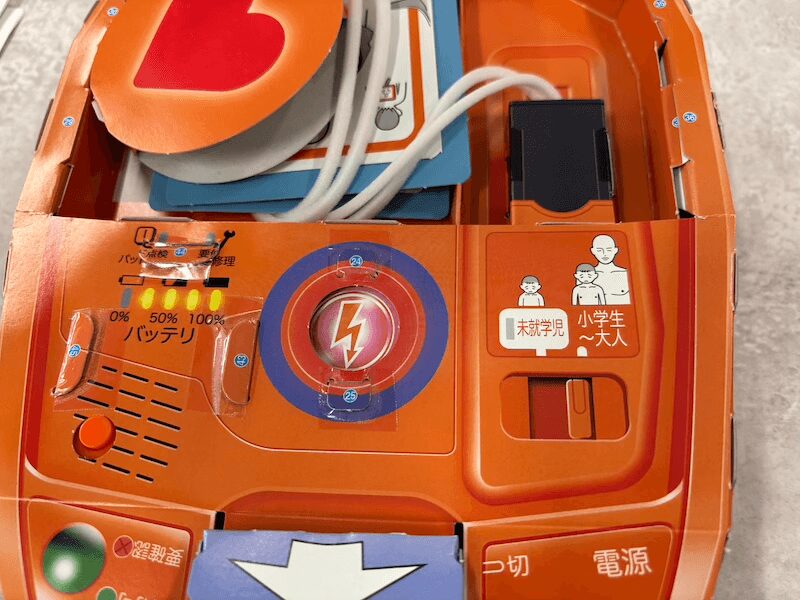

※画像は、日本光電監修の雑誌『幼稚園』の付録AEDです

AEDには未就学児(小児)用モードがあるものや、前述の通り小児用パッドがあるものもあります。

以前私が参加した講習では、クマちゃんの形をした黄色いプラスチックの鍵を差し込むと、AEDから「小児モードです」というガイダンスが流れ、モードが切り替わりました

check!

JRC蘇生ガイドライン2020に従い、これまでの「小児モード」「成人モード」の呼称は、「未就学児モード」「小学生~大人モード」へと、それぞれ変更がなされました。

とはいえまだ旧名称のAEDも設置されているため、

- 「小児」と書かれているものは「 未就学児」

- 「成人」と書かれているものは「 小学生から大人」

を意味すると考えます。

年齢が分からず、小児モードを使うべきか迷う場合は、成人用、通常のモードやパッドを使用してください。

ショックが強くて心筋にダメージを与える可能性は0ではないですが、使わないより命を救える確率が上がるとされています。

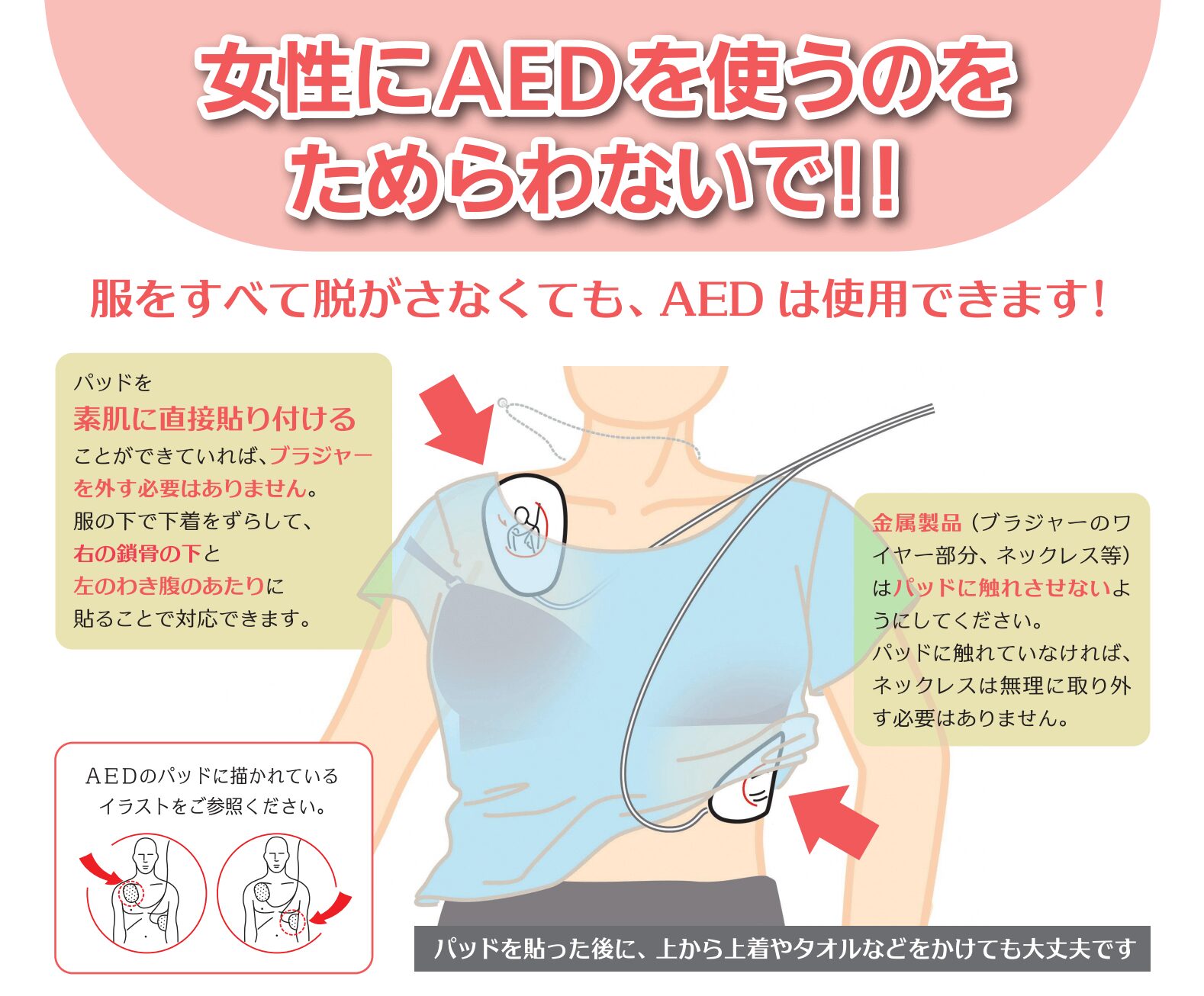

女性に使いたい時、服は脱がさないとダメ?

確かに、電極パッドは素肌に直接貼り付けなくては効果がないため、パッドを貼る部分は肌を露出させる必要があります。

女性に使いたい時、どうすればいいのか調べてみました。

下着は外さなければいけないの?

電極パッドを貼るのは、胸の右上(鎖骨下)と、左下(脇側)です。

パッドの貼り方の注意点から考えると、少しくらい貼る場所がずれても大丈夫そうなので、左下は、ブラジャーのすぐ下につければ大丈夫。

右上は胸にかかってしまいそうですが、ブラジャーの肩紐を少しずらせば肌に直接貼ることができます。

つまり下着を外さなくても、AEDは使用できます。

そして、パッドを貼った上から上着やタオルをかけても良いそうなので、貼る時に服を少し捲ったりずらしたりして貼った後、すぐに元通りにして隠してしまえば良いということです。

他にも、たくさんの人に集まってもらって、人垣を作って周囲の視線から守ったり、大判の布を掲げて覆ったりして、プライバシーに配慮することができそうです。

中には、救護用のテントがセットになっているAEDもあるそうなので、うまく活用して、電気ショックの時間を遅らせないようにしたいですね。

妊婦さんにもAEDは使える?

妊娠中の女性に電気ショックをしたら、胎児に悪影響があるのでは、と考えてしまいますよね。

でも、お母さんの心臓が止まってしまった場合、お腹の赤ちゃんの命が危険にさらされます。

妊娠中でも、迷わずAEDを使い、胸骨圧迫も合わせて行うことが推奨されています。

AEDってどこにあるの?見つけるコツは?

よく行くスーパーや通っている園や小学校の、どこにAEDがあるかご存知ですか?

普段からAEDがどこに設置されているのか把握していると、もしもの時も安心ですよね。

AEDを探せるアプリがある!

「日本全国AEDマップ」は住所で検索すると、AEDがある場所をマップにピンで表示してくれるというアプリです。

Webブラウザでも使用できますし、アプリもあります。

- WEB:日本全国AEDマップ

- アプリ:App Store/Google play

現在地の位置情報から、最寄りのAEDを探すこともできます。

ただ、AEDマップは任意登録制となっているため、確実に全てのAEDを網羅しているというわけではなさそうです。

AEDが設置されていそうな施設を知っておこう

AEDには厚生労働省が定める設置基準があり、設置を推奨されている施設があります。

AED の設置が推奨される施設

- 消防署

- 医療施設

- 介護・福祉施設

- 駅、電車、バス・タクシー

- 学校・保育施設

- 体育・スポーツ施設

- 公園・図書館

- テーマパーク

- パチンコ店

- 宿泊施設

- 商業施設

- 不特定多数が利用する公的施設

- 会社

- マンション

(厚生労働省のAEDの主な設置施設等一覧より抜粋)

AEDが置いてある場所がわからなくても、病院、学校、スーパー、薬局、福祉施設、図書館、大きいマンションなどには置いてある可能性が高い、と覚えておけば、いざという時に探しにいけそうです。

AEDは建物のどこにある?

いざAEDのありそうな建物に駆け込んでも、どこにあるかわからない!では困りますよね。

設置されていそうな場所は

人目につきやすく、誰にでも取りに行けて、階段やエレベーターで移動しやすい場所

つまり、

- 建物の出入り口付近

- 多くの人が通る場所

- エレベーターや階段の近く

など。

私が実際に見つけたのは、

- クリニックの受付カウンター

- 病院の入り口

- ドラッグストアのサッカー台の横

- 小学校の玄関

- 博物館の受付

などでした。

また、学校などの施設は、セキュリティ上関係者しか入れないことが多いですし、ほとんどの施設は夜になると閉まってしまうので、よく訪れる施設のAEDの場所は、日頃からチェックしておくと良いですね!

市民が心肺蘇生をすれば、救命の可能性が2倍になる

意識を失った人の対応をするのは責任も伴うし、不安だし、とても怖いです。

でも、調べていくうちに、とにかく早くAED使わなくてはいけない理由がわかりました。

「心停止」の状態になると、数秒で意識を失い、3分で脳をはじめとした身体中の細胞が死んでいってしまうそう。

(日本AED財団公式サイト より引用)

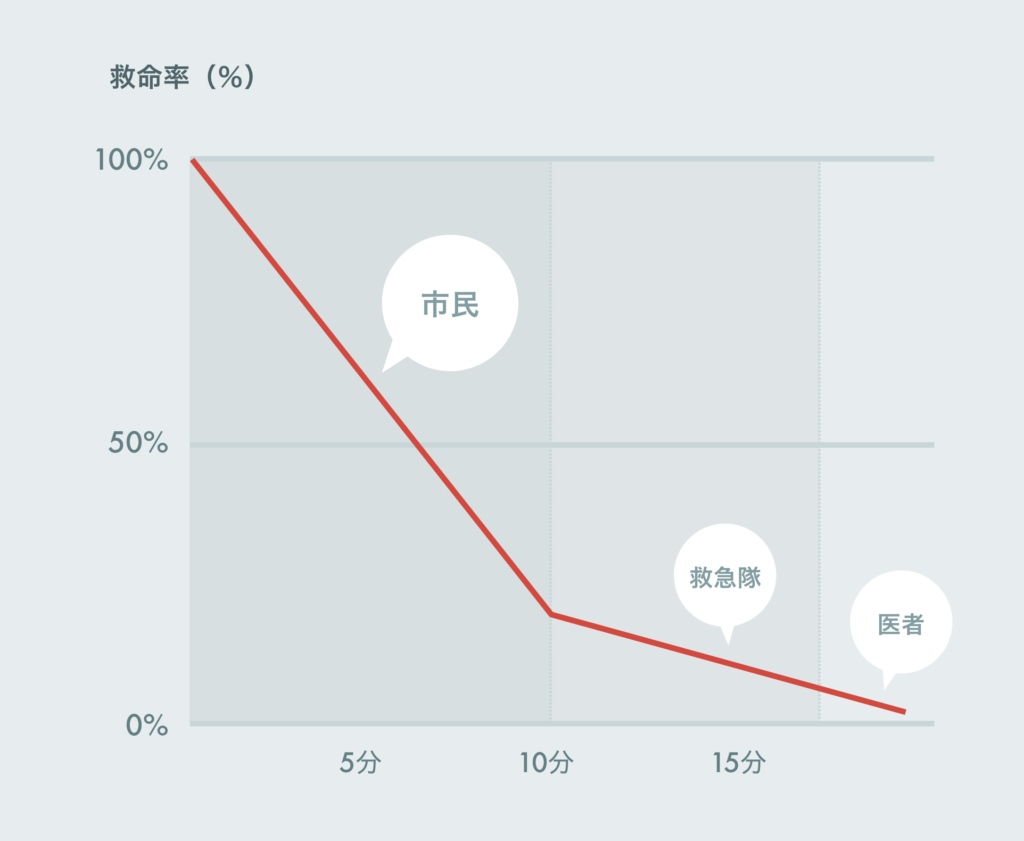

電気ショックが1分遅れるごとに、命を救える可能性がおよそ10%ずつ下がっていく、と考えると、119 番通報をして、救急車の到着を待っている間に、どんどん救命できる確率が下がっていくことがわかります。

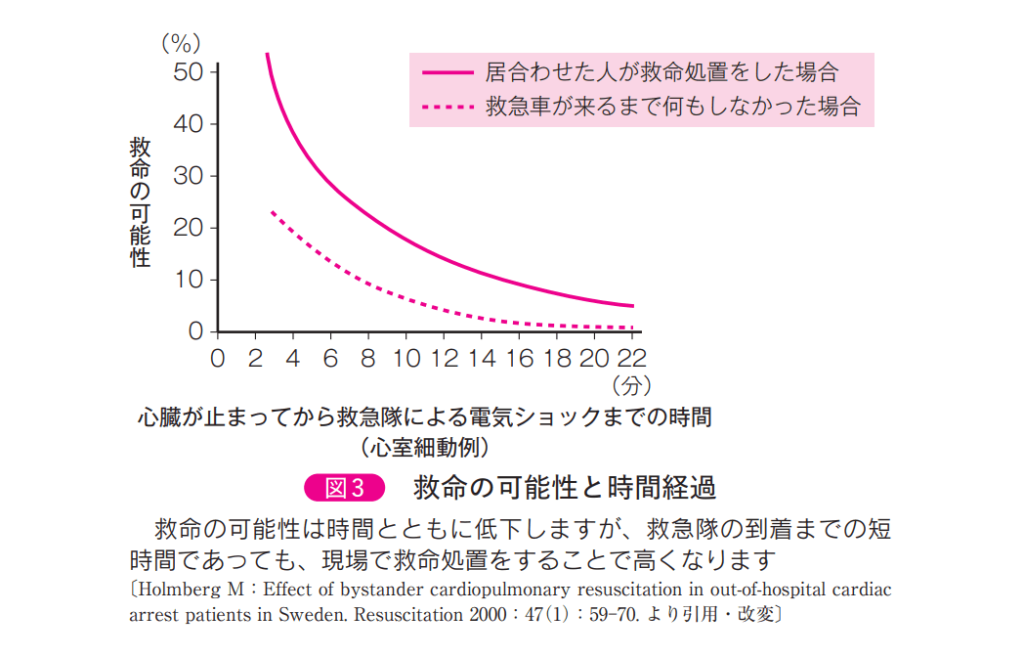

だからこそ、救急隊員が到着するまでの間に、居合わせた人たちが心肺蘇生をすることに意味があります。

(救急蘇生法 の指針|一般財団法人日本救急医療財団 より引用)

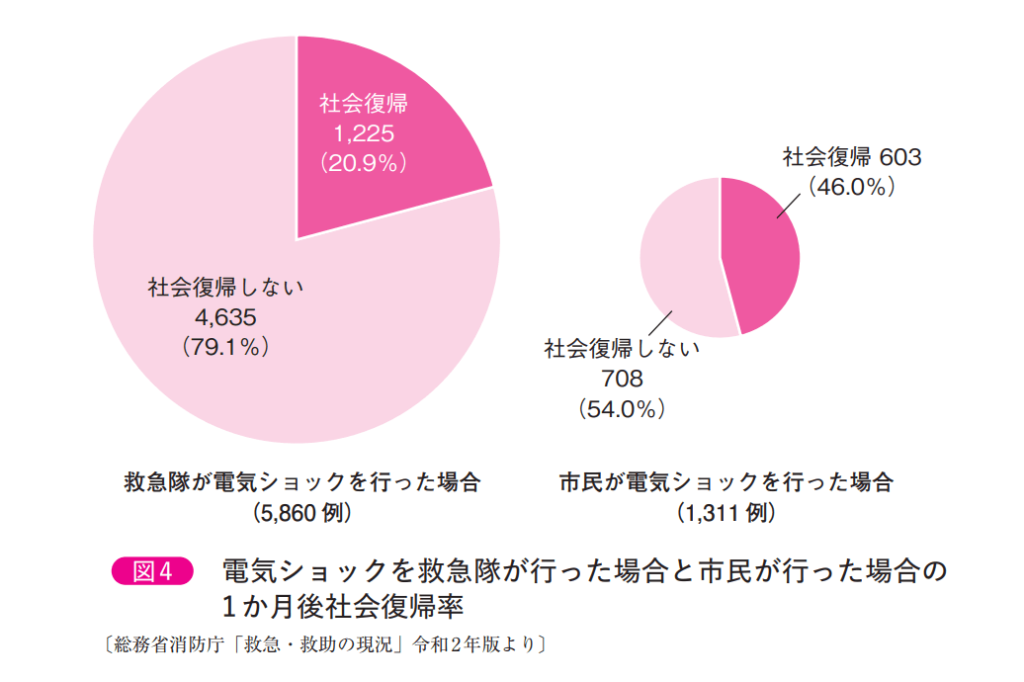

たまたま居合わせた私たちが心肺蘇生を行なった場合と、救急隊員が到着して心肺蘇生を行う場合を比べると、命を救える可能性が約2倍に増加するそうです。

(同上:救急蘇生法 の指針|一般財団法人日本救急医療財団 より引用)

また、AEDを同時に使用して電気ショックを行なった場合、社会復帰(元の生活に戻る)できる可能性はさらに増えることがわかっています。

恐れず、積極的にAEDを使っていきたいですね。

AEDが使われず失われた命。実際の事故に学ぶ。

2011年9月、さいたま市の小学校で6年生の桐田明日香さんが駅伝の課外練習中に倒れ、死亡するという事故がありました。

検証の結果、明日香さんが倒れた直後に「けいれん」や死戦期呼吸と呼ばれる「ゆっくりとあえぐような呼吸」があったために、教師らは心臓が止まっているとは思わずに、校内にあったAEDを使わなかったことがわかりました。

この事故の反省をふまえて生まれたのが「体育活動時等における事故対応テキスト:ASUKAモデル」です。

memo

反応の確認、呼吸の確認など心停止の判断をする際に、「判断ができなかったり、迷ったら、胸骨圧迫とAEDの使用に進む」こと、教師はもちろん、児童・生徒に対する心肺蘇生講習を充実させることなどが求められています。

子どもたちが通う学校でも、心停止が起きる可能性はゼロではありません。

この活動が広がり、学校の先生や子どもたち同士でも、AEDの正しい知識を当たり前に持てるようになるのが理想ですね。

以前ラジオでご一緒した明日香さんの母・寿子さんは「#ASUKAモデル」と名付けられた教職員向けの救急対応マニュアルを作成、普及に努めていらっしゃいます。

本日9/30は明日香さんの命日。

ASUKAモデル誕生の日でもある今日、AEDの使い方をぜひチェックしてみてくださいね。https://t.co/e0ZP2e3nTa— いつもしも◇ママと子どもの防災 (@itumosimo) September 30, 2024

AEDの知識を「もしもの勇気」に変えられるように

AEDの使い方は、救命講習を一度受けたことがあったとしても、使わなければ絶対に忘れていってしまうものです。

さらに情報や判断基準は日々更新されていきます。

正しい知識を学んでおくことで、私たち一般市民にも助けられる命があるということを理解していても、いざ、その場面に出会ってしまったら、と想像すると、自分の判断に誰かの命がかかっているだなんて、怖くて逃げ出したい気持ちになります。

それでももしもの時に、少しでも勇気を持って動けるように、何度でも知識と技術のおさらいとアップデートをしていきたいと思います!

-150x150.jpg)