令和元年10月、千葉を中心に甚大な被害をもたらした台風15号から間もなく、台風19号が首都圏を直撃しました。

気象庁が異例の緊急会見を行い、専門家たちがこぞって「史上最強」と注意を促した台風の襲来とあって、かつてなく、避難あるいは避難を検討した方が多かったのではないでしょうか。

初めてペット連れでの避難を検討した、という方も多かったせいか、直近の避難所はペット不可だった!等の驚きと戸惑いの声も多く聞かれました。

当記事では、ペットの防災のために必要なもの、ことを紹介します。

安全確保の手段は、「避難所に行くこと」だけではありません。

大切なペットを含めた家族全員が安全に過ごすために何が必要か、考えてみましょう。

災害が起きたら、ペットをとりまく環境はどうなる?

東日本大震災の際に、奇跡的に助かった「バン」というワンちゃんを覚えておられるでしょうか?

震災から三週間後に、津波により流された屋根の上で発見され、「漂流犬」として飼い主と再会し、日本中から喜びの声が上がりました。

この場合は奇跡的に一命をとりとめましたが、実際に被災時にペットの命を救い、避難生活でもストレスを溜めずに健康に過ごさせてあげるためには、災害の前の備えが必要です。

考えられる問題点、必要な備えについて考えてみましょう。

取り残されたペットの命と、飼い主の不安

過去の災害では、ペットが取り残され行方不明になったり、命を落としてしまうケースが多く発生しています。

2000年には有珠山の噴火により避難警報が発令されましたが、避難の際にペットを連れて行くことができず、300頭以上が残され問題となりました。

新潟県中越地震の際には、ペットを含めて5,000頭以上の動物が被災したそうです。

ペットのために車で避難生活を送った人も多く、車中泊ゆえのエコノミー症候群が多発し問題となりました。

東日本大震災の際には、ペットを連れに自宅に戻ったために津波に巻き込まれたケースもあり、被災の際のペット問題が浮き彫りとなりました。(※1)

災害時は人命が最優先されるため、動物のための支援はどうしても遅れがちになります。

物資の問題だけではなく、そもそも避難所や仮設住宅でペットを受け入れる態勢が整っていないことも多いのが現状です。

ペットと離ればなれになると、飼い主にも大きな不安とストレスがかかりますよね。

速やかに同行避難できるよう、ひとりひとりの飼い主が備えておく必要があるのです。

「同行避難」と「同伴避難」の違い

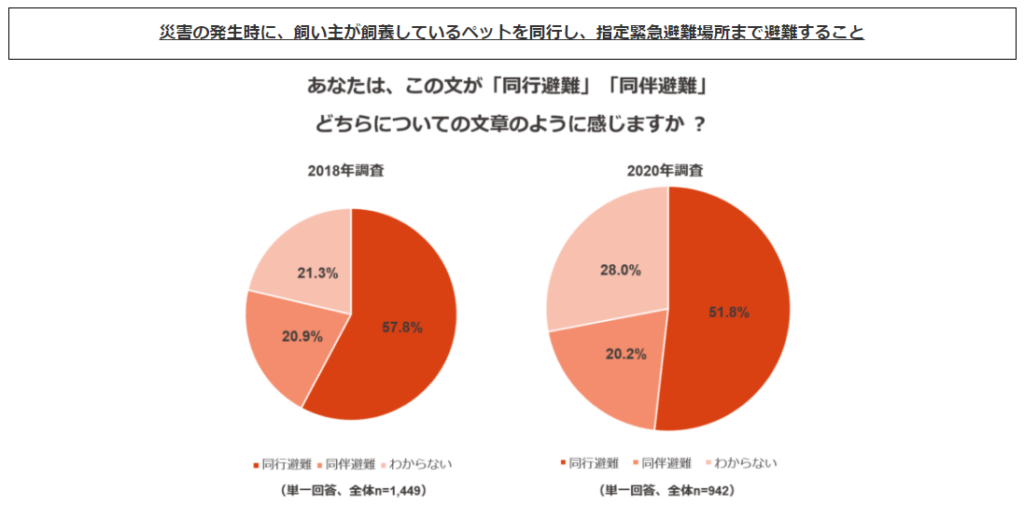

2016年4月の熊本地震の際、ペット連れの避難で「同行避難」「同伴避難」という言葉の使い方による混乱が生じました。(※5)

環境省では、以下のように定義されています。

「同行避難」が、ペットとともに安全な場所まで避難する行為(避難行動)を示す言葉であるのに対して、「同伴避難」は、被災者が避難所でペットを飼養管理すること(状態)を指す。

ただし、同伴避難についても、指定避難所などで飼い主がペットを同室で飼養管理することを意味するものではなく、ペットの飼養環境は避難所等によって異なることに留意が必要

(「人とペットの災害対策ガイドライン」より引用)

要するに、

- 同行避難=ペットを置き去りにしないこと

- 同伴避難=ペットと共に避難所で避難生活を送ること

と言い換えても良いでしょう。

「同行避難」した方々の多くは、避難先でもペットと常に一緒にいられると考えていたそうです。

しかし、「同行避難」は避難行為そのものを指すため、「同行避難」OKは、あくまで「ペットを連れてきていいよ」という意味になります。

そして、避難所での過ごし方、つまり「同伴避難」の意味するところが、「人と同じ居住スペースで過ごすこと」なのか「同じ避難所内の別の場所で過ごすこと」なのかは各避難所の受入れ方針によって異なるのです。

2020年2月に行われた「ペットのための防災対策に関する調査」では、「同行避難」 を正しく理解できている飼い主は半数程度という結果が出ています。

「同行避難」できる避難所=ペットと常に一緒にいられる避難所、ではないことに、注意しましょう。

避難後に知って動揺することのないよう、理解しておいてください。

避難所での生活の難しさ

ペットと共に避難できたとしても、その後の避難所での生活も一筋縄ではいきません。

動物アレルギーの方もいらっしゃいますし、ニオイや抜け毛、鳴き声、物音など、トラブルになりやすい要素は多くあります。

また、ペット自身のリスクとして、ほかの動物から病気をもらってしまった、通りがかった人にいたずらされてしまったなどの事例もあります。

同行避難が可能な避難所であっても、人と動物との共存はなかなか難しいのが現状です。

ペットのための救援物資は少ない

ペットのための救援物資は、どうしても人間のための物資より後回しになってしまい、十分な量を受け取れるまでに時間がかかる可能性が高いです。

避難所の備蓄品も、人間のためのものしかないところがほとんどです。

特にアレルギー対応食や療法食などの特殊なフードは当分手に入らないと覚悟した方が良いでしょう。

好き嫌いが激しい子も苦労するようです。

人も動物も感じる、避難所でのストレス

人間と同じで、ペットも避難所での生活にストレスと不安を感じます。

人間と同じで、ペットも避難所での生活にストレスと不安を感じます。

特に知らない人に慣れていない子だと、見知らぬ人がひっきりなしに出入りする避難所にとまどうでしょう。

鳴き声や粗相など、普段はしないはずの問題行動を起こしてしまい、飼い主さんも精神的に参ってしまうこともあるようです。

ペットの命を左右するのは、飼い主の備え

ペットとの被災・避難所生活で起こりうる問題点を見てきました。

ペットとの被災・避難所生活で起こりうる問題点を見てきました。

さまざまな人が集まる避難所でペットが安心して過ごすためは、多くのハードルがあります。

ですが、一部の問題は飼い主の事前の備え次第で防いだり、軽減したりできます。

もしものときもペットと一緒に乗り切るため、今からできることを確認していきましょう。

在宅避難ができる環境を整えておく

そもそも、誰もが必ず指定避難所に避難しなければいけないわけではありません。

自宅が無事なら、慣れ親しんだ環境での在宅避難が一番です。

以下のような備えをおこない、災害が起きても自宅にとどまれるようにしておきましょう。

- 家具や家電の固定

- ガラスの飛散防止

- ライフラインが止まっても生活できる防災グッズ

- 物流が止まっても生活できる備蓄品(ペットの消耗品含む)

特に備蓄品の準備は重要です。

前述の通り、ペットのための支援には日数がかかる可能性が高いです。

普段食べているフードやおやつ、使っているトイレグッズなどは、ローリングストックで常に一定量をキープするよう心がけましょう。

ペットのための備蓄は、環境省のガイドライン(※1)では5〜7日分とされていますが、細かく数えるよりは、袋単位でざっくり管理することをおすすめします。

なお、津波や土砂災害などの危険が迫っていたり、避難指示が出ている場合、ペットがいるからといって家に残ってはいけません。

ハザードマップ上では問題のない土地でも、地震火災などに巻き込まれてしまい、避難を余儀なくされてしまう可能性もあります。

基本的には在宅避難を考えつつ、万が一のための避難所もあらかじめ検討しておきましょう。

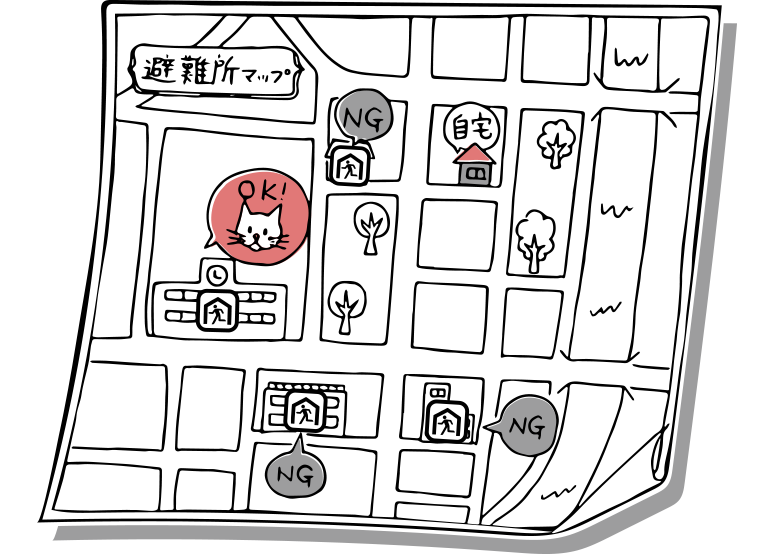

ペット連れOKの避難所を見つけておく

災害が起きてからでは、携帯電話等を使っての情報収集が難しくなります。

災害が起きてからでは、携帯電話等を使っての情報収集が難しくなります。

避難所に行ってからペット不可だとわかった場合、どの避難所ならペット可なのか、その避難所まではどうやって行けばいいのか、などの情報収集をするのが困難になるでしょう。

今のうちに、自宅から一番近いペットの同行避難可の避難場所を見つけておきましょう。

合わせて、ペットの居住スペースについて、

- 飼い主と一緒にいられるか/分けられるのか

- 室内なのか/屋外なのか

も確認しておきましょう。

memo

例えば、2019年9月5日に台風15号の被害にあった千葉市では、ペットの飼育場所は人の居住スペースと分けるものの、飼育場所としてケージを置いたり、リードを繋ぐことができる場所を確保するとしています。(各避難所により判断が異なります)

騒音等の刺激が少なくペットが快適に過ごせるとともに、鳴き声や臭いが避難者に届かない位置が望ましいとされています。(※3)

市区町村により異なりますが、地域の獣医師会が動物救護本部を設置することもあるようです。

ペットフードやペットシーツの配給、避難生活の長期化による体調不良を訴えるペットの診察や、避難場所のないペットの一時受け入れ先の紹介などをしています。(※4)

お住まいの地域ではどのような援助がなされるのか、自治体のホームページなどで改めて調べてみることをおすすめします。

指定避難所以外の選択肢も検討する

過去の災害では、自治体の指定避難所とは別に、動物病院などで自主避難所が開設された事例もあります。

自主避難所を事前に把握することは難しいので、あらかじめ他にも避難できる場所の候補を考えておきましょう。

いくつか例をご紹介します。

ペットホテル

事前にある程度予測できる水害の場合は、早い段階で安全な立地のペットホテルに預けるのも手です。

ペットと一緒に宿泊できるホテルを見つけて、一緒に過ごすのも良いですね。

身内・知人の家

他の動物と一緒に暮らすことにペットがストレスを感じる場合、家族や知人の家に預けることも考えられます。

今から預けられそうなお家を考えておき、そのお家に行き慣れておくと良いでしょう。

災害時に預けることが決まっているならば、フードやお世話グッズを置かせてもらってもいいかもしれません。

自家用車

ペット可の避難所が近くにない場合、車を居住スペースとする方もいます。

車の後部座席を倒し、ベッド状にしてペットの安心できるスペースを作るのです。

後部座席を安定した空間にするためのグッズも販売されています。

この場合、車内の温度管理や空気の入れ替えに気を配る必要があります。

被災生活の中では、物資の受取りや家の片付けなど、どうしても車を離れなければいけない場面が出てきます。

特に夏場は車内の温度が急激に上がるので、こまめに様子を見てあげる必要があるでしょう。

人間も、エコノミー症候群に十分注意してください。

自宅の中の無事なエリア

何らかの事情で飼い主が家で寝泊まりできない場合でも、ケージやサークルなどのごく限られた範囲でペットが暮らせるケースもあります。

「避難所から家に通ってお世話する」というスタイルも選択肢のひとつです。

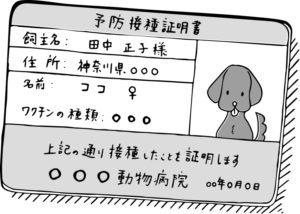

健康な子も予防医療を受けておく

ほかの動物と一緒の生活に備えて、

ほかの動物と一緒の生活に備えて、

- 予防接種

- ワクチン接種

- 寄生虫予防・駆除

- 避妊・去勢手術

などはしっかりと済ませておきましょう。

特に犬の場合、避難所によってはワクチン接種済の証明が求められるケースもあります。

台風や豪雨の予報が出てから慌てて予防接種を受けても、効果が出るまでに時間がかかったり、副反応が起きてしまうこともあるため、所定の時期に従って定期的に接種しておくことが大切です。

避妊・去勢手術や寄生虫駆除、ワクチン接種を済ませておくことは、ペットホテルや緊急保護施設に預かってもらう際の条件にもなります。

災害が起こる前に、飼い主ができることをしっかり行なっておきましょう。

また、持病のある子やストレスを感じやすい子は、災害時の対応をかかりつけ医に相談しておきましょう。

遠方の動物病院に通っている場合は、避難所から近い徒歩圏内の病院も把握しておくと良いですよ。

経過や飲んでいる薬の写真などをスマホに保存しておけば、かかりつけ以外で診てもらうときに役立ちます。

普段のしつけが避難生活の明暗を分ける

避難所でほかの避難者やペットに怪我をさせてしまった…なんてことにならないように、普段からしつけをし、社会化させておくことも大切です。

しつけがきちんとできていれば、避難所でも周りの人に迷惑をかけることが少なく、飼い主のストレスも軽減します。

無駄吠え・呼び鳴きが多かったり、飼い主の指示を無視する傾向があると、避難所で苦情がきてしまうかもしれません。

以下のようなしつけを行なっておきましょう。

- ケージで落ち着いて過ごせる

- 他の動物や知らない人がいても落ち着いて過ごせる

- 不必要に鳴いたり吠えたりしない

- トイレ以外で排泄しない

- 名前を呼んだら来る

- 待て、おすわりなどの指示が聞ける

万が一の迷子対策。犬や猫はマイクロチップを

大地震が起きると、家の窓やドアが壊れたり、パニックになってしまったりして、脱走してしまうペットもいます。

東日本大震災直後にはペットの失踪届が多数出されましたが、ほとんどは行方不明のままになってしまったそうです。

環境省の調査によると、動物救護施設に収容された犬や猫のうち、迷子札や鑑札を装着していたペットは100%飼い主が判明した一方で、首輪をしている(=飼われている)ものの迷子札がない場合は、飼い主が見つかる可能性が0.5%まで低下したそうです。(※2)

万が一離ればなれになってしまった時のために、首輪に慣れさせて迷子札を着けておいたり、マイクロチップを埋め込んでおく等の備えも必要です。

迷子札には、ペットの名前や飼い主の名前、連絡先等の記載が必要です。

個人情報を記載したくない場合は、QRコードを記載するタイプの迷子札を利用する方法もあります。

しかし、首輪や迷子札は、野良生活の中で痩せたり引っかかったりして外れてしまう可能性も…。

やはり一番確実なのは、動物病院でマイクロチップを埋め込んでもらうことです。

引っ越しや電話番号の変更をしたときは、環境省のマイクロチップ情報登録サイトで忘れずに更新手続きをしてくださいね!

また、どんなペットでも使える備えとして、飼い主と一緒に撮った写真を持ち出し袋に入れておく方法もあります。

迷子の捜索のときにも役立ちますし、しばらく会えない間の心の支えになってくれます。

引き取りの際によく似た子と取り違えられてしまうケースもあるため、飼い主である証明としても役立ちますよ。

余裕があれば、前もって迷子ポスターを作っておくことも備えになります。

災害時は紙やプリンターの用意が難しくなりますし、捜索のためにやるべきことも多く、冷静ではいられません。

現時点で記入できる情報と、じっくり選んだ写真でポスターを作り、防災リュックに入れておくと安心です。

いざという時のために!ペット用に買っておくべき避難グッズ

普段の備蓄や情報収集なども大事ですが、「防災リュックの見直しをしなきゃ」と思っている飼い主さんも多いでしょう。

どんな動物を飼っているか、その子がどんな性格や特徴を持っているかによって、備えるべきものは変わります。

ここでは代表的なものをご紹介していきますが、基本的には、「いつも必要なものは、災害時も必要」そして「必要なのに手に入らないかもしれない」ということを念頭に置いてください。

安全に避難するためのグッズ

- 首輪・ハーネス・リード

- キャリーバッグ

災害発生時には、どれほど即座にペットを連れて避難できるかが問題となります。

中型〜大型犬は、すみやかにリードを装着できるようにしておきましょう。

地震直後の避難の場合は、瓦礫やガラスで足を怪我してしまう可能性もあります。

お住まいの市区町村が出している安全避難マップを見て、安全性の高い避難経路をチェックしておきましょう。

歩いて避難する際にあると安心なのが、ペット用の靴(靴下)です。

シリコンで丈夫なものもありますので、災害時に使うために、今からお散歩等で使い慣れておくと良いでしょう。

夏のアスファルトの熱対策になる商品もありますよ。

小型犬や猫、その他小動物の場合は、キャリーバッグで避難します。

避難所で使用する首輪やリードも忘れずに持ち出してくださいね。

キャリーやケージに入れば安心、と感じるように訓練したり、その中に使い慣れたタオル等を入れておくと、災害時に自分から入るようになるかもしれません。

結果的に在宅避難を選ぶ場合でも、丈夫なキャリーやケージに入って落ち着いてくれるなら、余震から身を守ることにもつながりますね。

キャリーにはハードタイプ/ソフトタイプ、肩掛け、リュックなどさまざまな種類がありますが、一長一短ありますので、使い慣れたもので構いません。

これから備えるのであれば、両手を空けられるものがおすすめです。

災害時向きのリードって?

犬を連れて避難するという状況は、普段のお散歩とは違います。

危険物から守るため、コントロールしやすいリードを選びましょう。

伸縮タイプのリードは長すぎますし、取り落としやすいので、災害時にはおすすめしません。

また、状況によっては、柱や柵などに係留しておく必要が出てくるかもしれません。

そういったケースを考えても、スタンダードなリードが安心です。

猫にもハーネスとリードを

猫はキャリーでの避難を推奨しますが、ハーネスとリードも備えることをおすすめします。

避難所に到着後、お世話のためにキャリーやケージを開けたときに脱走してしまう可能性があるからです。

犬用のハーネスでは簡単に脱げてしまうので、必ず猫専用に作られたハーネスを用意しましょう。

はじめての装着ではうまく歩けない子もいるので、練習してから防災リュックにしまってくださいね。

最低限必要なものはこれ!ペット用フードとトイレはマスト

- ペットフード

- 水

- 常備薬

- おやつ

- トイレグッズ(ペットシーツ、防臭袋、砂など)

水や食料、薬など生きるための必需品は、5〜7日分以上用意しておくと安心です。

重くて避難行動に支障が出そうな場合は、持てる分だけ持ち、あとから家に取りに戻る方法も考えられます。

フードやおやつは食べ慣れたものを

ペットフードは、いつも食べているものを小分けに密封して入れておきましょう。

酸化には十分注意し、こまめに入れ替えるようにしてくださいね。

管理が不安な場合は、お試し用サイズを購入して、袋ごと入れておいても良いでしょう。

もし選べるのなら、ドライタイプのフードがおすすめです。

ウェットタイプは重みが増すだけでなく、ニオイが強いため、避難所でのストレスの原因となるかもしれません。

ペット用のお皿は、汚れがつきにくく軽量なステンレス製のものや、折りたたんでコンパクトに持ち出せるシリコン製がおすすめです。

水は、特定の水だけでなく水道水も飲めるように訓練しておきましょう。

なお、人間用の長期保存水も、ミネラル分の少ない軟水であれば犬猫や小動物に飲ませることができます。

ただし、開封後は水道水よりも劣化が早いので注意しましょう。

慣れない環境で不安を感じるペットのために、大好きなおやつを少し入れておいてあげると良いでしょう。

食欲がなくてもおやつなら食べてくれるという子も多いでしょうし、好物を口にすると気持ちが和むのは動物も同じです。

ガム等を入れておくと、噛む行為で不安や緊張を和らげることもできるかもしれません。

持病のある子は、常備薬も持ち出せるように備えておきましょう。

経過によって薬が変わることもあると思いますので、かかりつけ医と相談しながら備えを進めてください。

防災リュックに薬を入れておくことが難しい場合は、いざというときにすぐ持ち出せるよう、収納方法や場所を工夫しましょう。

トイレの備えは何かと兼用できる!

ペットシーツはペットのためだけでなく、人間の簡易トイレを手作りする際にも役立ちます。

消臭効果が高いため、ごみの回収がままならないときにも重宝するでしょう。

ペット用には5日分程度用意しておきたいところですが、多めに入れておくと、何かと使えて便利です。

防臭袋も多めに入れておけば、ペットの排泄物以外にも、生ゴミなどニオイの出るものの処理に役立ちます。

猫の場合、猫砂だけではなく靴の空き箱などを一緒に入れておくと、避難所で簡易トイレを作ることができますよ。

ペットも人間も使えるグッズを多めに準備しておくことで、もしもの時も安心できますね!

避難所でのお世話グッズ

- ケージ

- 温度・体温管理グッズ

- ニオイ・汚れ対策グッズ

- 抜け毛対策・スキンケアグッズ

- 心のケアになるグッズ

ペットができるだけ健康的に・快適に過ごせるためのグッズも準備しておきましょう。

基本的には、防災リュックの中身は避難直後の1〜2日分で考えることをおすすめしています(フードや薬など、必需品かつ支援が遅れがちなものは例外)。

そのため歯磨きや耳掃除、シャンプーなど、数日おきに行うケアグッズについては、一旦は家に置いておき、あとで取りに戻る選択肢もあります。

その子の体質などを考慮して取捨選択をおこないましょう。

居場所になるケージ

ケージは軽量のものだと持ち運びが便利ですし、折りたたみ式のものだと、移動が多い避難生活でも重宝します。

人見知りなペットの場合、目隠しができるものだと安心するかもしれません。

ブランケットやバスタオルを持っていて、かぶせてあげても良いですね。

温度・体温管理グッズ

冬に被災した場合、ペットのためにも暖がとれるグッズが必要になります。

特に小型犬や毛の薄い犬種/猫種は、体温を保つ能力が弱いため、寒さから体調を崩してしまうかもしれません。

ブランケットやタオルのほか、ペット用の服を1枚入れておくと、避難時に体を保護するためにも役立ちます。

普段から着慣れさせておくと、災害時に服を着るのがストレスになるのを防ぐことができます。

誤食等にじゅうぶん注意しつつ、カイロ(夏は保冷剤)を利用することも選択肢のひとつです。

小動物の場合、コンパクトな温度計を持ち出せば、ケージ内の温度管理に役立ちます。

ニオイ・汚れ対策

ニオイや汚れが気になった場合のために、なめても問題のないペット用ウェットシートもあると何かと便利です。

赤ちゃんのおしりふきもほぼ同じ成分なので代用できますが、猫の場合はPG(プロピレングリコール)が含まれないおしりふきを選んでください。

人間の体拭きや掃除にも使えるので、多めに非常持ち出し袋に入れておきましょう。

また、普段使っているペット用の消臭スプレーなどがあれば、旅行用のミニボトルなどに入れて持ち出しても良いですね。

抜け毛対策・スキンケアグッズ

ブラシは、数日に一度のブラッシングで問題ない子もいますが、毛がもつれやすい子や、ブラッシングが大好きな子であれば、防災リュックにあらかじめ入れておくことをおすすめします。

皮膚トラブルが起きやすい子やシャンプーが大好きな子には、ペット用ドライシャンプーを持ち出してあげても良いですね。

ペットが安心するグッズ

避難所でストレスが溜まるのは、人もペットも同じです。

ペットの気が少しでも紛れるように、お気に入りのおもちゃをひとつ入れておきましょう。

またペットや飼い主、自宅の匂いがついたもの(タオルなど)をケージに入れてあげると、安心して眠る助けになります。

まとめ

ペットが無事生き残れるかどうか、きちんと避難所までたどり着くことができるか、避難所で快適に過ごすことができるかは、ほとんど飼い主の備えにかかっています。

災害は思わぬ時に起こるので100%の準備はできないとしても、最低限必要な備えはしておきたいものですね。

特にしつけやワクチン接種などは、今から始めるべき事柄です。

必要な防災グッズも揃えることで、思わぬときに自然災害に襲われたとしても、落ち着いて向き合うことができるでしょう。

さらに、ペットの健康状態や年齢、性格により必要なものは異なりますので、いまのペットに必要なものは何か見極めることも大切です。

ぜひ今から、可愛いペットのための備えを始めましょう。

イラスト:クリハラマリ