2020年、新型コロナウイルスの流行で、家庭とインターネットとの関わり方は大きく変化しました。

テレワークの急速な普及によって、慌てて自宅のネット環境を整えたパパやママも多いことでしょう。

また、学校や塾からの動画配信で、子どもも娯楽以外の目的でインターネットに触れるようになったのではないでしょうか。

教育のICT化(プロジェクタやパソコンを使った学習など)が本格的に動き出しているいま、広くて深いインターネットの世界で子どもが惑わないよう、親子でインターネットの使い方を考えてみましょう!

ノマリ

というわけで、今回のテーマは「ネットリテラシー」。

解説その他は、今回も元IT系のノマリが担当します!

※わかりやすさを重視してますので、かなり砕けた説明になっていることをご了承ください。

関連記事

-

家族の予定管理、どうしてる?もしもの時も慌てない情報共有の仕方

「防災」と言うと、グッズや食料を備えることばかりに意識が向きがちですよね。 でも、実は家族で共通の認識を持つことも同じくらい大切なんです。 いざという時に、 この日この時間に家族は何をしているか こん ...

続きを見る

ネットリテラシーとは

えるふ

芸能人に対する誹謗中傷とか、あとコロナ絡みでも結構話題になりましたね。

みよし

ノマリ

「メディアリテラシー」「情報リテラシー」もよく聞くけど、「ネットリテラシー」とほぼ同じ意味で使われてることが多いみたい。

「メディア」や「情報」だとネット以外のTVやラジオなんかも含まれるけど、問題になるのは圧倒的にネットが多い印象だもんね。

えるふ

トコ

ぼんやりとはわかるけど、「ネットリテラシーって何?」って聞かれたときにうまく答えられる自信はないなぁ…

ネットリテラシーの定義

ノマリ

総務省のHP(

※1)に「メディアリテラシー」の定義があったよ。

次の3つを構成要素とする、複合的な能力のこと。

- メディアを主体的に読み解く能力。

- メディアにアクセスし、活用する能力。

- メディアを通じコミュニケーションする能力。特に、情報の読み手との相互作用的(インタラクティブ) コミュニケーション能力。

トコ

ノマリ

えーと、ネットに限定して言い換えてみると、要するに

ネットリテラシーとは、- ネットの情報が正しいか判断する

- ネットから欲しい情報を見つけて活用する

- 知らない相手とネット上(=対面しない)でコミュニケーションをとる

の全部ができる力って感じかな。

なるほど!もっとふわっとした、倫理的なものかと思ってたけど能力やスキルのことなんだね。

トコ

わかる。倫理的な意味だと「情報モラル」になるのかな。

えるふ

ネットマナーやネチケットとの違いは?

みよし

私も「情報モラル」「ネットマナー」「ネチケット」に近い印象でした。

20年くらい前だと、今でいうインフルエンサーみたいに個人が情報発信する感じじゃなかったからかな。

トコ

えるふ

確かに!個人が積極的に情報発信するようになったのってわりと最近だよね。

ですね。良い面ももちろんありますけど、ウソやデマも多いから、判断する力が求められるようになったのはわかります。

みよし

リテラシーの欠如が招くトラブル

ノマリ

モラルやマナー、エチケットは今でももちろん必要だけど、人によって認識にずれがあるよね。実生活でもそうだから、ネットだとなおさら。

だよね。認識も人によるし、ネットは顔が見えないから少々モラルに反してもいいかってなりがち。

えるふ

みよし

トコ

あえて違う自分を演出するのはアリだと思うけど、ストレスのはけ口にしちゃうといつか判断を間違えそうだな。

ノマリ

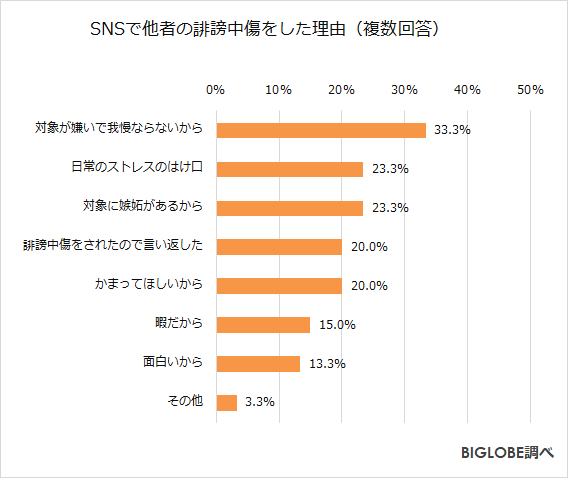

特に話題になりやすいSNSを例に、どんなトラブルがあるのか考えてみようか。

SNSをめぐるトラブル(1)誹謗中傷

ノマリ

たとえばSNSだと、炎上したものはもちろん、特に問題の無さそうな内容でもバズったものには高確率で攻撃的なリプライがつくよね。

みよし

えるふ

”はるかぜちゃん”が裁判起こしたり(

※2)、少しは風向きが変わったのかな。

恋愛バラエティー出演者の事件(

※3)もあったし、防げてはないよね。ただ、

書き込みした人は特定されるのが明らかになってきた印象。

ノマリ

(2021年4月追記)

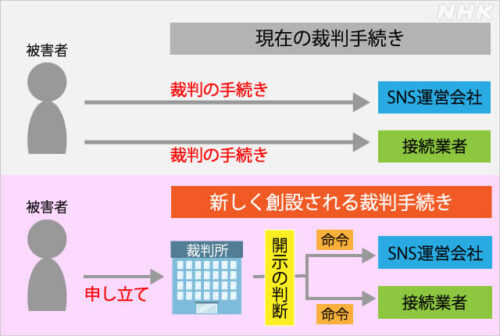

(SNSひぼう中傷 投稿者の速やかな特定へ 新たな裁判手続き創設|NHK より引用)

(SNSひぼう中傷 投稿者の速やかな特定へ 新たな裁判手続き創設|NHK より引用)

2021年4月21日、プロバイダ責任制限法が改正され、インターネット上で誹謗中傷にあたる投稿をした人を特定・開示する手続きが大幅に短縮されることになりました。

(2022年6月追記)

さらに、2022年6月13日に侮辱罪を厳罰化する改正刑法が成立、2022年夏から施行の見通しとなりました。(※22,23)深刻化するインターネット上の誹謗中傷の歯止めとなることが期待されています。

- 改正前:

拘留(30日未満)または科料(1万円未満)/公訴時効1年 - 改正後(2022年夏〜):

1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料/公訴時効3年

いざ逮捕されてみると、意外におとなしそうな人なことが多いよね。

比較的若くて家族もいて年収もあるような人が炎上に参加する傾向がある、なんてニュースもあったし。(

※4)

トコ

えるふ

実は私はプチ炎上したことがあるんだけど、一番ひどかった人がまさにそのタイプだった。

ノマリ

えるふ

そうなの(笑)。子育て板みたいなところでちょっと愚痴を吐いたら、一部の人の気に障ったらしく、ものすごく攻撃されて。

みよし

えるふ

個人的なメッセージの方にもしつこく送ってきて。プロフィールだと上品なママなのに、個人的なメッセージの方は口調も変わって、もう罵詈雑言。

トコ

えるふ

私も反省点は大いにあるんだけど、あれは参ったなぁ。

ノマリ

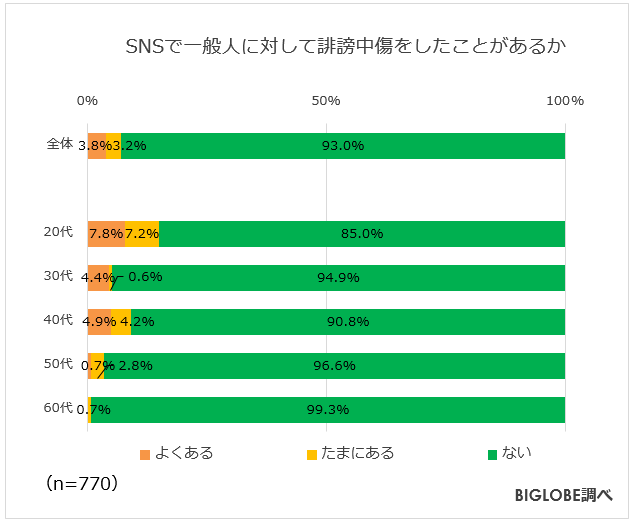

この調査結果見てもそうだけど、ほんとにごく普通の人が誹謗中傷に参加してるんだね。

▲タップで拡大できます

(BIGLOBE「withコロナ時代のストレスに関する調査」第2弾 より引用)

トコ

ほんとだ…被害者になりたくないけど、子育て中の身としては、子どもを加害者にしないことも大事だなって思う。

みよし

そうですね。あと、被害にあってしまったときに相談する場所を覚えておくのも大切だと思います!

SNSをめぐるトラブル(2)デマの拡散など、社会を混乱させる「インフォデミック」

ノマリ

誹謗中傷は意図的にやってる人が多いと思うけど、意図せずにやってしまうデマの拡散にも注意が必要だよね。

えるふ

トコ

一番印象に残ってるのは、やっぱりトイレットペーパー類の買い占め騒動だなぁ。

コロナ感染者の勤務先と名指しして名誉棄損、飲食店にコロナ感染者がいるように書き込んで業務妨害、とかもありましたね。

みよし

えるふ

非常時には特にデマが広がりやすいよね。ママ防災士リサさんも、3.11の時にネットリテラシーの必要性を感じたっておっしゃってたし。

ノマリ

コロナ禍では、WHOが

「インフォデミック」って言葉を使って注意喚起してるんだって。知らなかった。(

※5)

インフォデミックとは

インフォデミック(infodemic)=情報(info)+感染症の流行(epidemic)

→過剰な情報により、適切で信頼できる情報へのアクセスが困難になること

みよし

情報が多すぎることによる混乱は前からあったけど、コロナ禍では特に社会的に混乱を招いたデマが目立ちましたよね。

「善意の拡散」が被害を大きくしてしまうってことは自覚しないといけないよね。

トコ

えるふ

マスクの高額転売もインフォデミックと言えるかも。Amazonとかでも普通に売ってるし、転売側もなんとなく価格をそろえてくるからわかりづらい!

そうですね。企業側も取り締まるべきって動きにはなってきているみたいですけど(

※6、

※7)、まだまだな印象ですよね。

みよし

ノマリ

あとは、

命に係わる医療系のデマには特に注意したいよね。

Twitterの「教えてドクター佐久(

@oshietedoctor)」でもおなじみの小児科医の坂本先生が、3.11のあと科学的根拠のない医療情報を家族で信じて体調を崩してしまった子と出会った話を書かれていて、デマの影響力に改めてゾッとした。

不安な状況が続くと、当事者は正常な判断が難しくなるし、目についたものにすがりたくなっちゃうもんね…

トコ

ノマリ

うん。だから、冷静でいられる周りが、判断して広めないよう意識しないといけないよね。

(2022.9追記)

デマに惑わされないために、

- 公的機関などの信頼できる情報を確認すること

- 複数の情報を照らし合わせて状況を判断すること

を心がけましょう。

ノマリ

SNSをめぐるトラブル(3)芸能人だけじゃない!うっかりミスで情報流出

ノマリ

もっと具体的に、自分の身近でSNS絡みのトラブルって何かあった?

トコ

ノマリ

いまはだいぶ減ったのかな、昔は一緒に写ってる人に断りもなくネットに写真を載せちゃう人がいたよね。

いたね~、うちの子も映っちゃってますけど!肖像権は?っていう…

えるふ

ノマリ

指摘するのも難しいんだよね。ネットトラブルを避けたら人間関係のトラブルが!とかシャレにならないから、そっと離れたよ...

みよし

メールの誤送信も気まずいですよね。いまだと、LINEの誤送信。

いわゆる「誤爆」ね!LINEの場合、送信取消できればいいけど、削除だと相手側には残っちゃうもんね。(

※8)

えるふ

トコ

笑える話ならいいんだけど、仕事でメールをbccで送るつもりがccになっててメアド大公開!とか、青ざめるよね。

信用に関わるもんねぇ。不正アクセスとかじゃなくて、人的ミスによる個人情報流出って今でもしょっちゅうあるよね。

ノマリ

SNSをめぐるトラブル(4)いじめの温床?子どもと友達のかかわり方

ノマリ

自分の子は小さいからまだないけど、一時期話題になった学校裏サイトとか不安。

トコ

ノマリ

根強くあるって言うもんね…あと、友達の子どもは中学生なんだけど、LINEの通知が鳴りっぱなしで面倒って言ってた。まだトラブルはないけど、細かいグループLINEが乱立してるんだって。

LINEはチャットも通話も使いやすい反面、トラブルにも発展しやすいイメージがありますね。

みよし

ノマリ

そうだね。あと、子ども同士だとゲームの通信機能もトラブルになりやすいかなと思った。

えるふ

ノマリ

Switchだと、一度つながると相手のオンライン状態や遊んでるソフトがわかるの。メッセージも送れるんだけど、一度通信したらその後「いく?くる?」って唐突にお誘いが来るようになって。(注:後で設定OFFにしました)

みよし

ノマリ

そうなの、頑張って文字打ってて可愛いんだけど(笑)。

うちの場合、ゲームは約束した日に決まった時間しかやらせてないんだ。だから毎回「ごめん、またこんどね」って返して、何回目かにママから事情を説明してもらったよ。

トコ

ゲームは特に各家庭で遊び方のルールが違うから、難しそうだね。友達と一緒だと夢中になってやっちゃいそう。

SNSをめぐるトラブル(5)課金トラブル

えるふ

ゲームといえば、スマホゲームで子どもが有料アイテムをばんばん買っちゃってて請求がすごかった、なんて話も聞くね。

有料スタンプも聞くなー。子ども用のスマホで、親のクレジットカード情報が保存されてたらあり得るよね。

ノマリ

トコ

最近は、投げ銭って言って、ライブ配信を応援するのに課金したりもするんだって。

コロナでライブが中止になってるから、アーティストを応援しようと思ったらそういう形になるのかもしれませんね。

みよし

SNSでもよく見かけるようになったクラウドファンディングもね、手軽にできるのはいいんだけど、手軽にお金使われちゃうと困る。

えるふ

フィルタリング設定について先に見る

トコ

昔でいう通話料みたいに、友達と長電話して気づいたらすごいことになってた、みたいなことはあまりないのかな。

いや、今だからこそ、普通の通話なのにLINE通話の感覚で話しちゃって、すごいことになったりするらしい。

えるふ

無料通話が当たり前になりすぎてて、周りの家族も気づかなそうですね…

みよし

ノマリ

最近は良くも悪くも無料でいろんなコンテンツが見られてしまうし、定額サービスも多いから「使った分お金がかかる」って実感を持ちにくいのかも。

令和のスタンダードは1人1台端末!GIGAスクール構想でますます対策が必要に

ノマリ

子どもが関わるネットトラブルも、今後ますます低年齢化してくるだろうな。いまは幼稚園児でも専用端末持ってる子いるし。

ネットデビューは家庭環境次第

ノマリ

ちなみに、みよしさんのネットデビューっていつだった?

私は小学校の高学年くらいですね。検索したり、あとは学研の子ども掲示板みたいなものがあって、そこを見たりしてました。

みよし

えるふ

ノマリ

会員制でしたね~。使うのは子どもだけど、登録は親です。個人情報もしっかり入力して登録する必要があって。

みよし

ノマリ

なるほど…そこまで限定してたら子どもでも使えますね。…え、でも、さすがにまだタブレットはない時代よね?タイピングできてたってこと??

みよし

トコ

みよし

トコ

すばらしい!親の影響って大きいよねやっぱり。責任重大。

えるふ

子どもの性質にもよるだろうけど、その子にとって良い時期を見極めるのは親の役目だもんね。

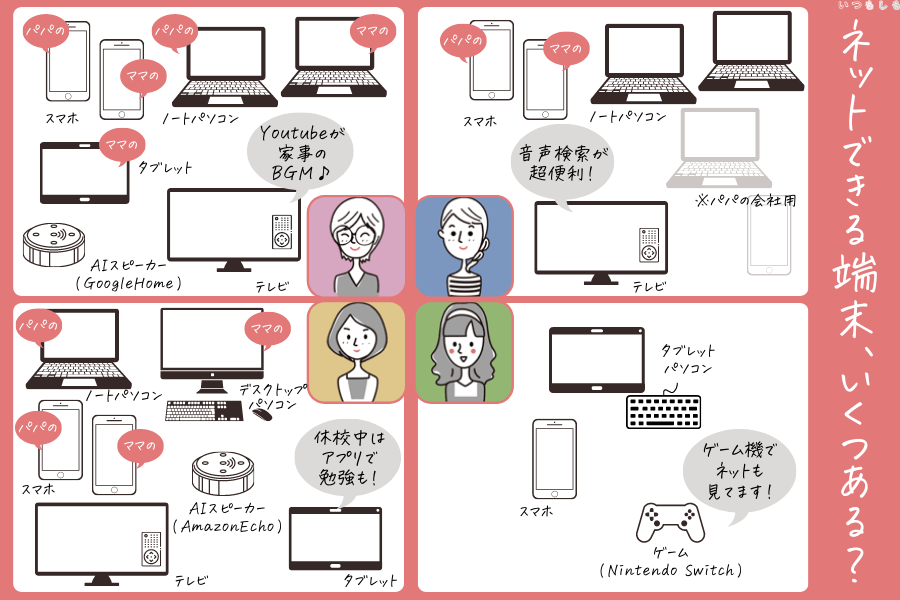

ネットにつながる端末は家にいくつある?スタッフに聞いてみた

トコ

ネット利用の低年齢化は、端末が気軽に手に入るようになったのも大きいよね。格安タブレットだと1万円前後で買えちゃう。

ノマリ

確かに、それもあると思う。ちなみに、いま家に『ネットにつないでいろいろ見られる端末』って何台ある?

うちは、夫婦それぞれのスマホにノートパソコンが1台ずつ、それに最近自分用にiPad miniを買い足した。あと、TVでも検索とかはできる。リモコンで入力するから面倒で、ほぼYouTubeにしか使ってないけど。

トコ

夫婦それぞれのスマホに、最近買い足して共有のノートパソコンが2台になった。いまは夫がテレワーク中だから夫の会社用スマホとノートパソコンもいつもある感じかな。TVも新しくしたばかりなんだけど、音声検索で簡単にいろいろ見られて便利!

えるふ

我が家は、夫婦それぞれのスマホに私のデスクトップと夫のノートパソコンが1台ずつ、あとはケーブルテレビのタブレットが1台。トコさんと一緒で、TVも検索はできるけどリモコン入力で面倒だからあんまり使ってないな。

ノマリ

私はスマホとNintendo Switch、それにタブレットパソコンです。

みよし

ノマリ

そっか、ゲーム機もつなげれば普通にインターネット使えるね。

画面はないけど、検索だけならGoogle HOMEも使ってるよ。

トコ

ノマリ

スマートスピーカーもそうだね!あと、子どもがタブレット学習のスマイルゼミやってるんだけど、退会したら普通のAndroidのタブレットとして使えるはず。

スマイルゼミはそれができるよね。うちはチャレンジタッチやってるんだけど、専用タブレットだから辞めたら辞めた時点までの学習以外では使えなくなるよ。

えるふ

ノマリ

その代わり、半年以上続ければタブレット代がかからないんだよね?スマイルゼミは1年続ける前提で¥10,000くらいかかる。

そうだよね、それでチャレンジタッチにしたんだけど、どっちを取るかだね。普通にタブレット買うよりは安く手に入るし。

えるふ

ICT化やGIGAスクール構想で変わること

ノマリ

それにしても、みんな結構いろいろ持ってるね!しかも、今後は

GIGAスクール構想(

※9)

で端末1人1台が当たり前になるわけじゃない?

GIGAスクール構想って、小・中学生全員に端末を配布するっていうアレですよね。

みよし

ノマリ

そうそう。

ICT化、つまり情報通信技術を教育に取り入れる動きの一環で、

学校のネット環境を整えるのと端末の配布がセット。コロナ禍で必要性が高まって、令和5年までの予定だったけど繰り上げるみたい。(

※17)

ICT化自体は前からやってるよね。学校公開に行くと、先生のパソコンをプロジェクターに映し出すのとか普通にやってたり、私たちの頃にはなかったものがどんどん取り入れられてる。

えるふ

トコ

ICT化はちょくちょく耳にするからわかるけど、GIGAスクールはなじみがないなー

なじみのない単語が次々に出てくると構えちゃいますよね(笑)

みよし

ノマリ

そうなんだよねー。GIGAスクールの「GIGA」は「Global and Innovation Gateway for All」の略なんだって。

すべての人にグローバルで革新的な入り口を…要するに、みんなで端末使って、ネットでいろんな情報に触れたりリアルタイムで何かを共有したり、今までできなかった新しい学び方をしましょうってことだよね。

えるふ

トコ

確かに、端末はいろいろな経験の入り口になるのかも。

ノマリ

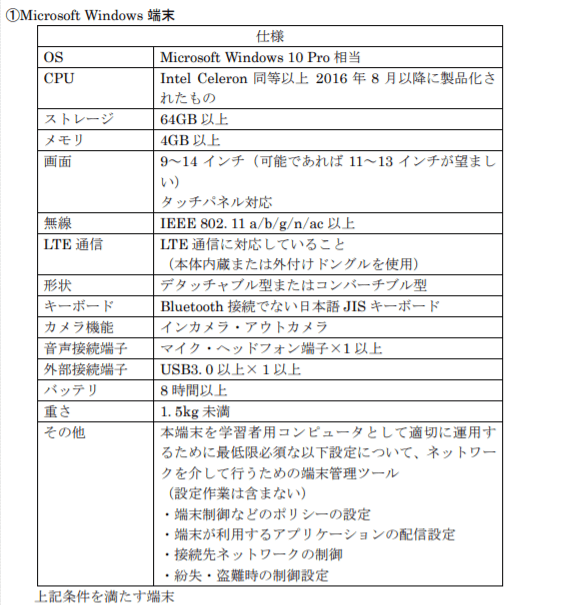

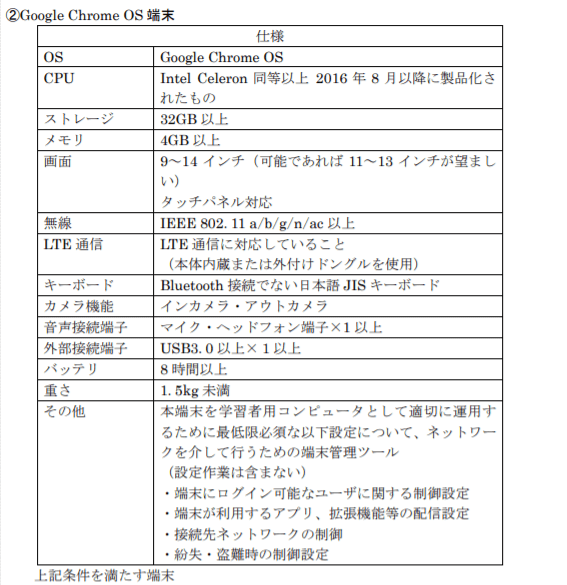

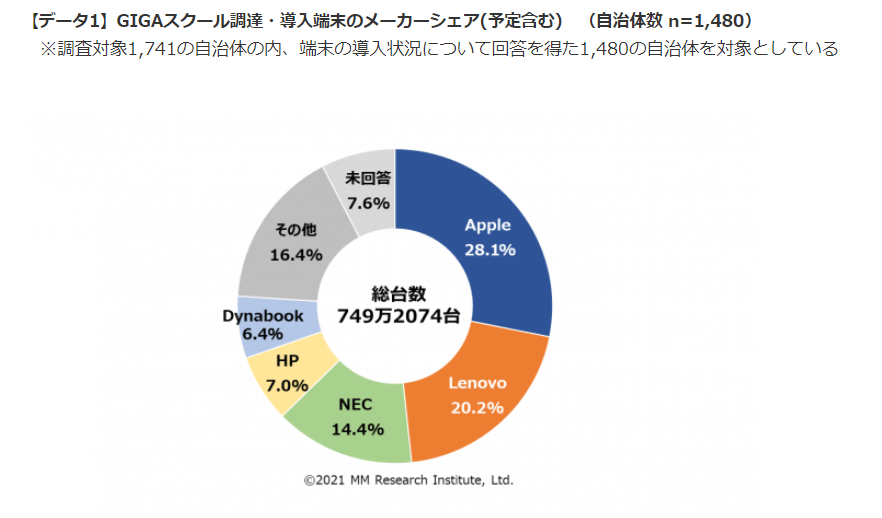

配布されるのはWindowsかChromeOSかiPadOSで、ノートパソコンもしくはキーボード付きタブレットが条件だって。

みよし

ノマリ

▼GIGAスクール構想で配られる端末のスペック

以下の①~③の3種類の仕様から、学習者用コンピュータについて1種類を選択し、必要に応じて変更することが望ましい。また、選択に当たっては、どのような学習用ツールを利用し ICT を活用した授業を実現するかについて十分に検討し、使用したいツール側のシステム要件についても考慮すること。

(GIGAスクール構想の実現 標準仕様書(※10) より引用 )

▲タップで拡大できます

トコ

都内でも、もう配布された自治体があるよね。うちの自治体からは全然連絡ないけど…

ノマリ

各自治体のICT化進捗状況はこのサイトがわかりやすかったよ。

ノマリ

友達の子は2年生なんだけど、もうタブレットから課題を提出することがあるって。あと、クイズ係からクイズが配信されたりもするらしくて、楽しそう。

みよし

クイズかわいいですね(笑)。自宅学習でも使うとなるとセキュリティー設定や閲覧制限が気になるんですが、各家庭でやるんでしょうか?

うちはもうすぐ配られるって学校から連絡はあったけど、セキュリティについては特に何も言われてないよ。

えるふ

ノマリ

自治体に拠るみたいだね。いろいろ調べてる中で、ICT化を先行して実践してる先生方のオンライン講演会を見つけたから参加してみたよ。

ノマリ

セキュリティーに関しては、対策はもちろん必要だけど、GIGAスクール構想自体が情報リテラシーを身に着ける目的だから、できないことが多すぎると失敗すらできなくなってしまう、とおっしゃってたよ。

えるふ

ノマリ

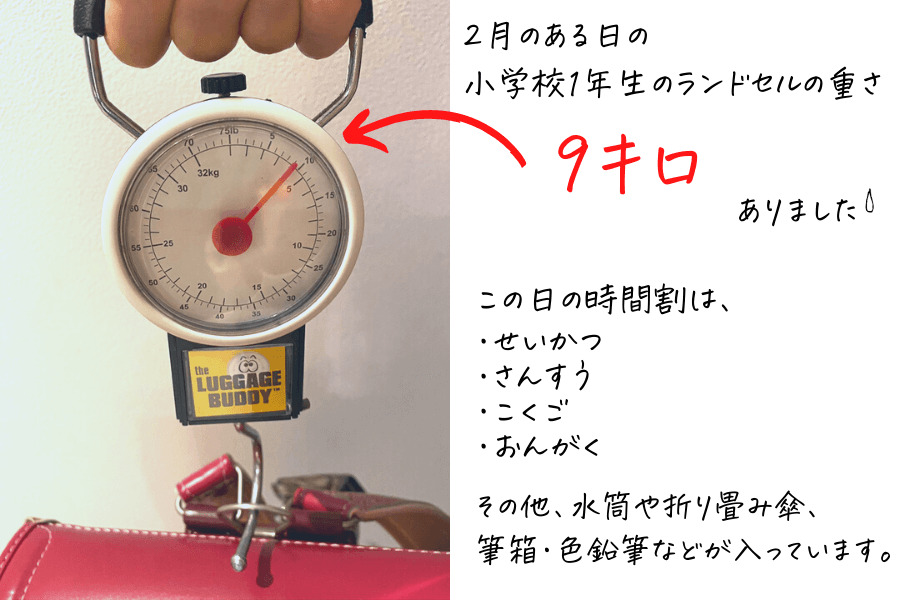

参考になるお話をたくさん聞けたんだけど、一番の衝撃は端末とWi-Fiルーターをランドセルに入れた写真で。当たり前のことなんだけど、いま以上に子どもの荷物が増えるんだなと。

端末の重さは1.5キロ未満って規定があるけど、いまでもランドセルってすごく重いもんね。

トコ

ノマリ

友達の子どもの学校で、まさにそれが問題になってた!配布された端末が予想以上に重くて、それまで禁止されてた置き勉がOKになったって。

えるふ

ああ、やっぱり!以前から問題になってる、ランドセルの重さ問題が解消される機会にもなるといいね。

トコ

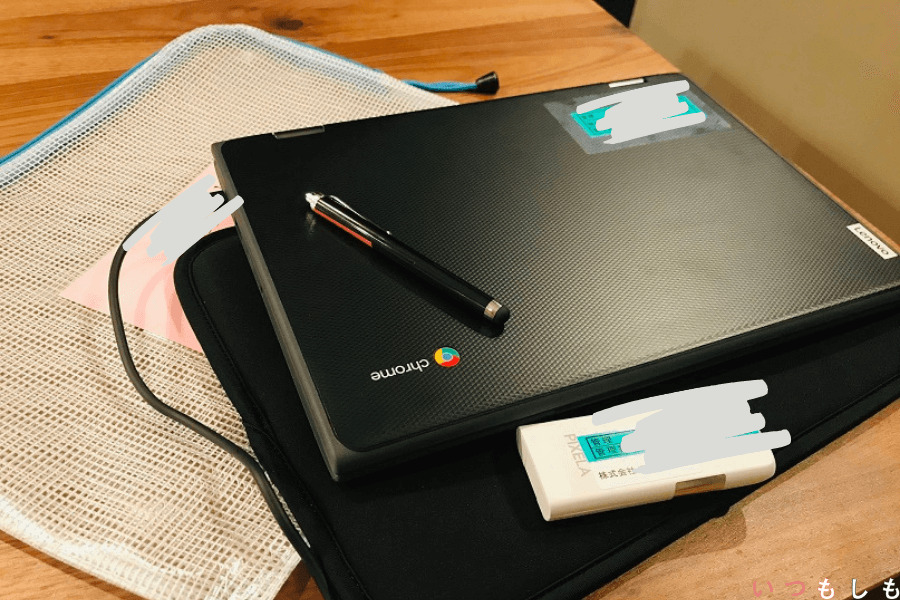

(2021.06追記)学校から端末が配られた!重さは?使い方は?

ノマリ

いつもしもスタッフの子どもたちの元にも、ついにタブレットがやってきました!

ノマリ

タブレットじゃなかった(泣) しかも重いの…メーカー公式発表だと約1.32kg!

えるふ

トコ

うちも普通のノートパソコンだった。自治体からの連絡だと約1.45kgで、予想以上に重い!!

トコさんとうちはお揃いだし、編集部内はChromebook率100%だね。

ノマリ

トコ

iPadが来るとばっかり思ってたよー。Chromebookのところが多いのかな。

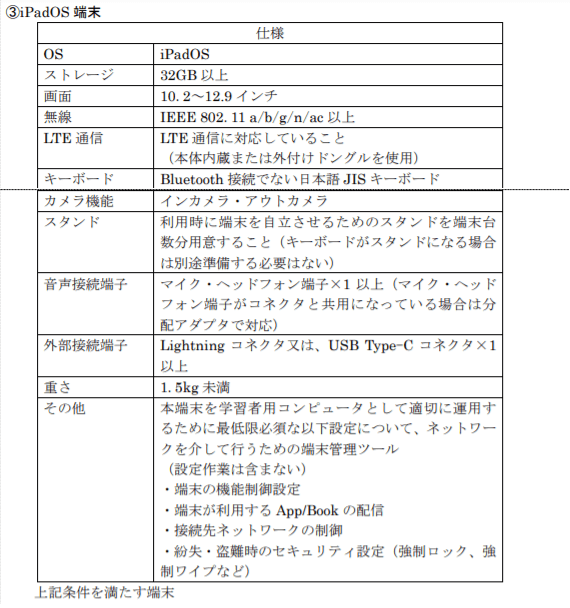

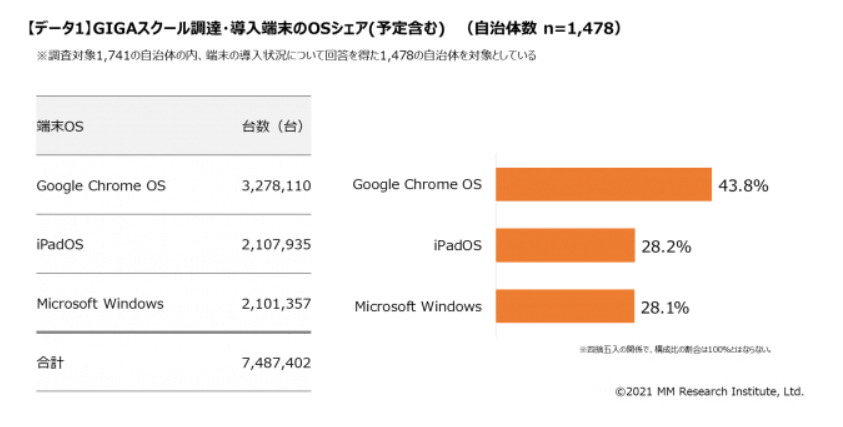

そうだね、OS別だと、Google Chrome OS搭載パソコンが43.8%でトップだって。メーカーはいろいろだけど。

ノマリ

えるふ

周りであまり聞かないんだけど、メーカー別だとAppleがトップなんだね。

ノマリ

うん、大都市で導入されてたり、あとはやっぱり感覚的に使いやすいから、低学年や特別支援学級・学校で部分的に取り入れてる自治体もあるんだって。

2021年6月現在の端末配布状況

ノマリ

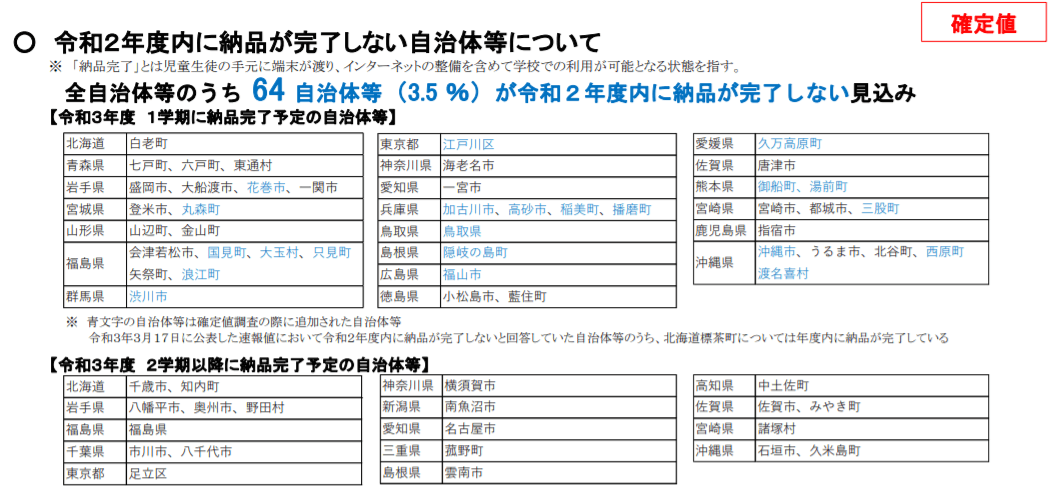

2021年5月の文科省の発表では、

2020年度内に全自治体の96.5%が「納品完了」見込みと回答したんだって。「納品完了」は、学校の環境が整って子どもの手元に届いた状態ね。(

※18)

残りの3.5%の自治体、納品予定時期も遅延理由も公開されてるんだね。

えるふ

(文部科学省HP(※18) より引用)

トコ

うちの自治体、ここに名前ないけど、思いっきり新年度だったよね?

だね(笑) 見込みはあくまで見込みで、実態はちょっと違うってことかな。

ノマリ

端末以外の付属品

ノマリ

えるふさんの自治体はペンが配布されるんだね。データ通信用のLTEドングルも。

うん。ペンの反応が微妙らしくて、子どもがガンガン画面を突いてるのが気になるけど(笑)

えるふ

トコ

うちの自治体はペンも通信機器も配布されてないよね?通信は自宅のWi-Fiを使ってるし。

そうだね。事前に自宅の通信環境に関するアンケートが来てたから、その結果で判断したんだろうな。

ノマリ

みよし

通信方法もいろいろなんですね。クッション性のあるタブレットケースも貸与品ですか?

えるふ

そうなんだ!うちは、用意は学校がしてくれたけど買い取りだったよ。そこも違うんだね。

ノマリ

実際の子どもたちの使い方

みよし

低学年はローマ字がわからなくてタイピングができないから、学校ではまだあんまり。家では音声検索でネットをよく見てるよ。

えるふ

トコ

みよし

うちは、つい最近、自分の端末をお友達に渡して運動会のダンスを撮り合って確認してた。

ノマリ

えるふ

トコ

逆に、何がダメか言われてる?子どもに、やってみなよっていろいろ提案しても「それはたぶんダメだと思う。」って言われるんだよね。

うちはSNSとゲームが禁止されてて、メールも、端末と同時に割り振られたメールアドレスと同じドメイン(@以降)しかやり取りできない。それ以外は特に言われてないんだけど、たとえばデスクトップの背景を変えちゃいけなかったり、地味に細々ありそう。

ノマリ

うちの子、デスクトップは変えてた気がするな。自治体によって差が出そうだね。

えるふ

トコ

それはあるだろうなー。ただでさえ小学校生活って担任で大きく変わるし。

ノマリ

みよし

横並びでICT化を進めても、教育格差が生まれそうで怖いですね…

ほんとだね。まだ始まったばかりだけど、気をつけて見ていきたいな。

えるふ

ネット社会の基本を知っておこう

トコ

子どもがインターネットを使いだすと、ネットとの正しい付き合い方を意識する必要があるよね。自分が使ってる分には自己責任で済むけど…

スマホを持たせる前後にやることを先に見る

いまの自分のネットリテラシーをチェック!

みよし

まず、自分がどのくらいわかってるのか、もしくは、わかってないのかを確認しておきたいですね。

ノマリ

そうだね。

ネットリテラシー検定(

※11)っていうのがあるよ。模擬試験を受けるだけでも参考になりそう。

ノマリ

ちょっと自信あったんだけど、何度かやっても正答率は8~9割程度だった…まだまだ気を付けなきゃいけないことはたくさんあるね。

みよし

えるふ

ほんとに。

子ども向けならKDDIのネットスキル診断が良さそうだね。小学4年生~高校3年生が対象だって。うちの子にもやらせてみようかな。

メディアの偏りを意識しよう

ノマリ

ネットで情報を集めるなら、前提としてメディアは偏っているものだ、ってことも知っておきたいよね。

報道の目的もいろいろですもんね。スポンサーありきだったり、クリック数優先だったり。

みよし

うん、限られた枠の中でどのニュースを報じるのか、選択は絶対にしているわけだから。

トコ

えるふ

セカンドオピニオンじゃないけど、同じニュースをほかのメディアはどう伝えてるのか、根拠があるのかを探すクセは付けておくと良いかも。

そうだね。コロナ禍のトイレットペーパー騒動も、報道のあり方にも問題があったのでは、って記事(

※12)があって興味深かった。

ノマリ

トコ

いつもしもは今後も誠実に行きましょう!ママ向けに偏ってるけど(笑)!

編集部

SNSや映画、「レーティング」という保護機能

ノマリ

あと、子どもがSNSをやりたいと言い出した時に知っておきたいのが、そもそもの年齢制限かな。対象年齢を分けるからレーティング・レイティング(rating)とも呼ばれてるね。

17歳以下がTwitterを使えなくなるってなったときに結構騒ぎになったのは覚えてる。(

※13)

えるふ

みよし

ノマリ

基本的に、

アメリカ拠点のサービスの利用は、2000年4月21日に制定された「児童オンラインプライバシー保護法(

※14)」で

13歳以上になってるみたい。

TwitterもFacebookも、それからGoogleもアメリカだね。InstagramはFacebook系列、YouTubeはGoogle系列だから、これらもアメリカってことだ。

えるふ

TikTokは中国ですけど、2020年1月から、やっぱり13歳以上に年齢制限が追加されたそうです。

みよし

知らなかった…それぞれ、利用規約に明記されてるんだね。

トコ

ノマリ

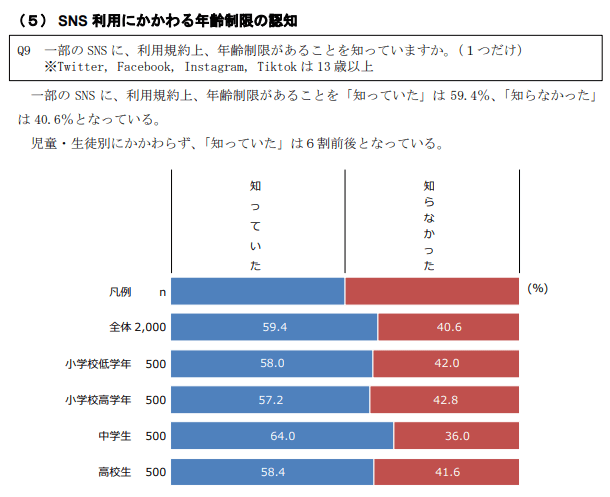

私も知らなかった。東京都の調査でも、保護者の約4割がSNSの年齢制限を知らなかったって回答してるんだって。

えるふ

LINEは日本発だからちょっと特殊かな。アカウントの作成についてはゆるめだけど、友だち検索が18歳以上で厳しめだね。

ノマリ

大人気の「劇場版 鬼滅の刃」もPG12指定(12歳未満は保護者の助言、指導が必要)だったじゃない?子どもの希望は大事だけど、レーティングは子どもを守る手段でもあるよね。

(2021.12追記)

InstagramやTikTokでは、若者への悪影響が指摘されていることを受けて、16歳あるいは18歳未満のアカウントは標準設定を非公開にしたり、10代のユーザーに対してフォロー外の成人ユーザーが連絡できないようにするなどの、技術面での対応を取り始めています。(※20)

2021年12月には、Instagramを運営するアメリカのMeta社(旧社名・Facebook)から、2022年3月より利用時間の確認・制限など保護者によるペアレンタルコントロール機能が導入されることが発表されました。(※21)

ネットに残る「足跡」

えるふ

ネットには足跡が残るってことも意識しておいてほしい。

写真からわかってしまうこと

ノマリ

場所や服装をリアルタイムで発信してしまうと、見る人によっては簡単に特定できちゃう。発信したいときは、あえて投稿のタイミングをずらす工夫も必要。

特長的な建物や景色はもちろん、電柱やマンホールから住所が漏れることもあるよね。写真をSNSに上げるときには背景にも十分注意してほしい!

トコ

えるふ

極端な例だけどデジタルストーカーみたいな人もいるしね…瞳に映った情報で相手の家を特定したの、怖すぎる。

みよし

トコ

基本的に、SNSは鍵アカウントなら外からは見られないんだよね?

うん、鍵かけてたら、見えるのはフォロワーだけ。たとえばTwitterだと、見られたくないけど情報を見たいアカウントは、自分用にリストを作るのがおすすめ。自治体の公式アカウントとかね。

ノマリ

えるふ

ノマリ

公開リストだと、リストごとまとめてフォローもできて便利ですよね。

みよし

位置情報の使い方に注意

みよし

基本的なことですが、カメラの位置情報は基本的にOFFにしておくのをおすすめします。旅行中の景色とか、あえて位置情報付けたい時だけONに!

わかる、友だちから送られてきた写真にばっちり位置情報ついてて焦ったことある。

ノマリ

トコ

アプリの位置情報からも自宅や行動範囲を知られる危険性があるよね。位置情報の設定は親子で一緒に確認しながらやった方が良いと思う。

そうだね。天気予報アプリは位置情報が必要だけど、取得許可は「アプリの利用中だけ」にしとくとかね。

えるふ

台風の時に天気予報や停電情報、雨雲レーダーのスクリーンショットをアップする人が増えるけど、いずれも地域が特定されやすい情報なので、これも合わせて気をつけてほしい!

ノマリ

(2022.9追記/2025.2修正)

2022年夏に話題になった「SNS特定屋(依頼を受けて有償で誰かの住所などの情報を割り出すことを請け負っている人)」の手口の中にも、停電情報が含まれていました。

【参考】なぜ特定される?SNSに潜むリスク 追跡 記者のノートから|NHK

アカウント名に個人情報が

ノマリ

ここまで言ってて今更だけど、そもそもアカウント名にメールアドレスに個人情報がばっちり入っちゃってる人は結構いるから、それも注意だよね。

いますねー。パスワードも「英数字の組み合わせにしてください」って言われるとつい誕生日とか入れたくなります。

みよし

えるふ

ノマリ

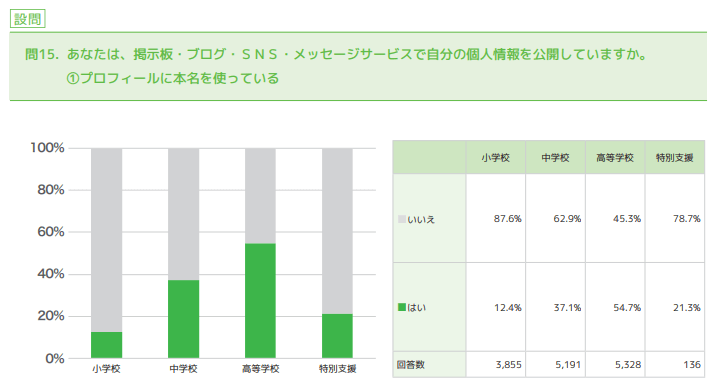

あと、やっぱり始めたばかりだったり狭いコミュニティでしか交流してないと、逆に誰かわからなくて不便、ってことで本名公開しちゃうみたい。

トコ

プロフィールに本名を使ってる高校生が、半分以上!?

ノマリ

あ、でも「メッセージサービス」にはLINEも含まれてる!LINEでニックネーム使われるとむしろ困るな…実際、誰のママかわからない人が結構いる(苦笑

確かに!使い方によるかな。不特定多数とのやり取りするサービスでは、個人を特定されかねない情報は入れないように、ってことだね。

えるふ

みよし

お子さんが「つくる前」に必要な知識だから、これは自分たちも含めて見直さないといけないですね。

エゴサーチの意外な使い方

ノマリ

ときどき、エゴサーチ(通称「エゴサ」)をしてみるのも良いと思う。エゴサしたことある?

みよし

私も前はやってた。旧姓の時は会社関係で出てきたな。一文字違いで似たジャンルのことを活発にやってる人がいたりして。

えるふ

検索で出るよ、って言われたことはあるけど、自分でやったことはないなぁ。何のためにやるの?

トコ

ノマリ

私はSNSアカウントをたまにエゴサするんだけど、セキュリティ設定の確認になるんだよ。ヒットしないのを確認するための検索。

わかる。実名で検索した時に姓名判断が出てきたら、良かった!何もない!って思うよね(笑)

えるふ

「発信しない」という選択も

トコ

いまさらなんだけど、実は私、ネットは見る専門で。だから、位置情報とかエゴサって言われても正直なところ他人事な気がしちゃうんだよね。

そっか、ネットの使い方が違うと確かにピンとこなそう。

ノマリ

トコ

うん。一方的に情報を得るために使うことがほとんどで、コミュニケーションツールとは思ってないかも。

確かに、アカウントは持ってるけど投稿は0件って人は結構多そう。

えるふ

みよし

でも、それもリスク回避の手段の1つですよね。使う選択もあれば、使わない選択もあっていいと思います。

危険性はもちろんわかるし、子どもが発信したいタイプだったらいろいろ知っとかなきゃいけないけどね…

トコ

安全にネットを使うための「セキュリティ基本のき」

ノマリ

せっかくだから、軽くセキュリティにも触れておこうかな。

スマホを持たせる前後にやることを先に見る

マルウェア・ウイルス対策は最低限しておこう

トコ

パソコンの場合は、セキュリティといえばウイルス対策だよね。

だよね。最近は、悪意あるプログラムをまとめてマルウェア(Malware)と呼ぶことが多いね。ウイルスもマルウェアの1つ。

ノマリ

えるふ

やっぱりウイルス対策ソフトを入れておかないとダメかな?

そうだねー、最低限ファイアウォールは有効にしておきたいかな。ほとんどのOSには標準で付いてるはずなので設定しておきましょう。あとは、怪しいメールは絶対開かない。添付ファイルを開くのはもってのほかだし、プレビューもしないように設定しておいて!

ノマリ

みよし

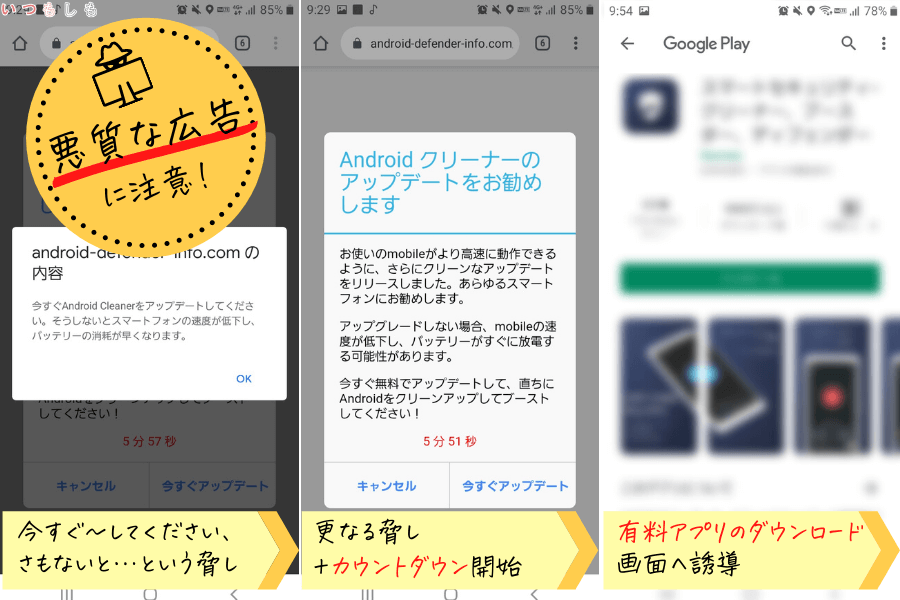

スマホのセキュリティはどうですか?ポップアップみたいに出てくると、うっかり押しちゃうことありますよね。

カウントダウンが始まっちゃって、つい焦って要らない有料アプリ落としちゃったことある。

えるふ

夫は、慎重な人なのに有料アプリをうっかり落としちゃって、そのあとスマホ用のウイルス対策ソフト入れてたよ。

トコ

ノマリ

ほんとはそれが一番いいと思う。私はスマホでブラウザのポップアップブロックを設定して、さらに広告ブロッカーアプリを入れることである程度防いでる。広告ブロッカーそのものがマルウェアだったって事件もあったけどね…

みよし

パソコンもスマホもですけど、OSを常に最新にしておくのも対策になるって言いますよね。

そうだね!大抵は使いやすくするためのアップデートだけじゃなくて修正プログラムも含まれてるから。

ノマリ

IPアドレスは個人情報ではない

ノマリ

ただ、スマホだったら、ウイルスより

さっき話に出た▲ような

詐欺サイト(フィッシングサイト)の方が身近で注意が必要だよね。

「あなたのIPはわかってますので」って脅されるとちょっと焦ります。

みよし

ビクッとするよね。自分の知らない情報を知ってるって言われちゃうと。

えるふ

ノマリ

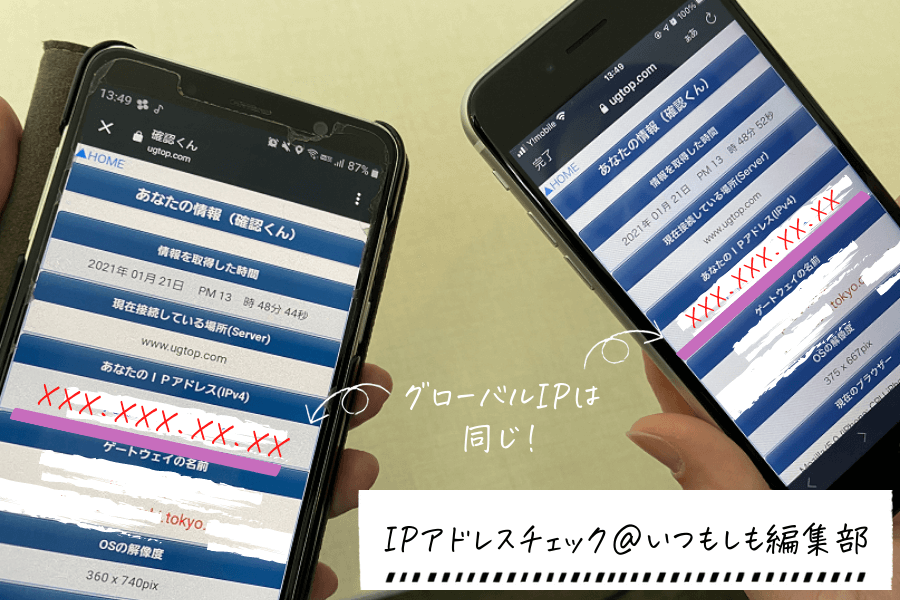

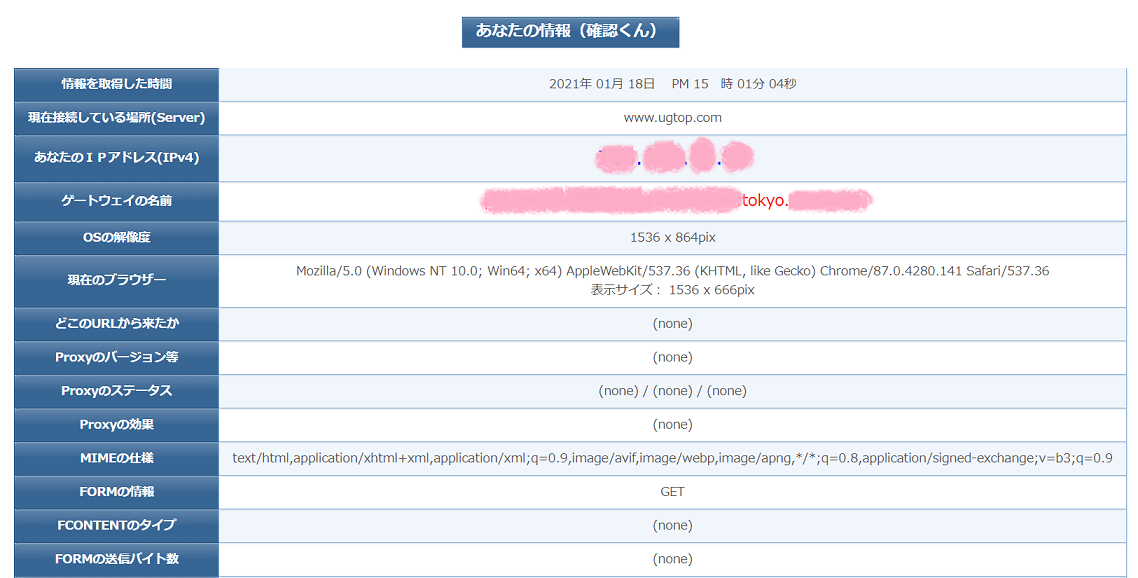

せっかくだから自分のIPアドレスを調べてみようか。

トコ

ノマリ

IPアドレスとは?

IPアドレスには、グローバルIPとローカルIP(プライベートIP)の2種類があります。

グローバルIPは、ルーターに対してプロバイダーが決定するもので、言うなれば「住所」。そこが学校だとすると、その中にある「クラス」や「出席番号」がローカルIPに当たります。外部とのやり取りは「住所」=グローバルIP単位、校内では「クラス」=ローカルIP単位、というイメージです。グローバルIPは全世界で重複しませんが、ローカルIPはあくまで内部の話なので、〇〇小にも××小にも1年1組があるように、内部で重複しなければ問題ありません。

ノマリ

いつもしも編集部は社内LANが組まれてるから、社内はローカルIPでそれぞれ違うけど、社外にアクセスするときは共通のグローバルIPを使ってます。なので、それぞれのスマホでここにアクセスすると、同じ値が出るはず。

トコ

ノマリ

で、「ゲートウェイの名前」を見ると、使ってる回線が〇〇社の△△プランで東京にあることまではわかる。

えるふ

ノマリ

PCからでもスマホからも同じIPになるけど、「OSの解像度」を見ればどちらかは明らかだよね。

このIPで何かやらかしたら、〇〇社の東京支部に情報開示請求がいくというわけだね(笑)

トコ

ノマリ

そう(笑)

このくらいは個人でも簡単にわかるし、逆に言えばわかるのはせいぜいこのレベルまでってことだけ覚えておけばいいかな。

なるほどねー。「あなたの個人情報は押さえました、振り込みはこちら!」みたいに誘導してくるサイトは無視一択なんだね。

えるふ

ノマリ

ですです。音が鳴ったりすると不安になるけど、ただの過激なBGMなんで、慌てず閉じましょう!

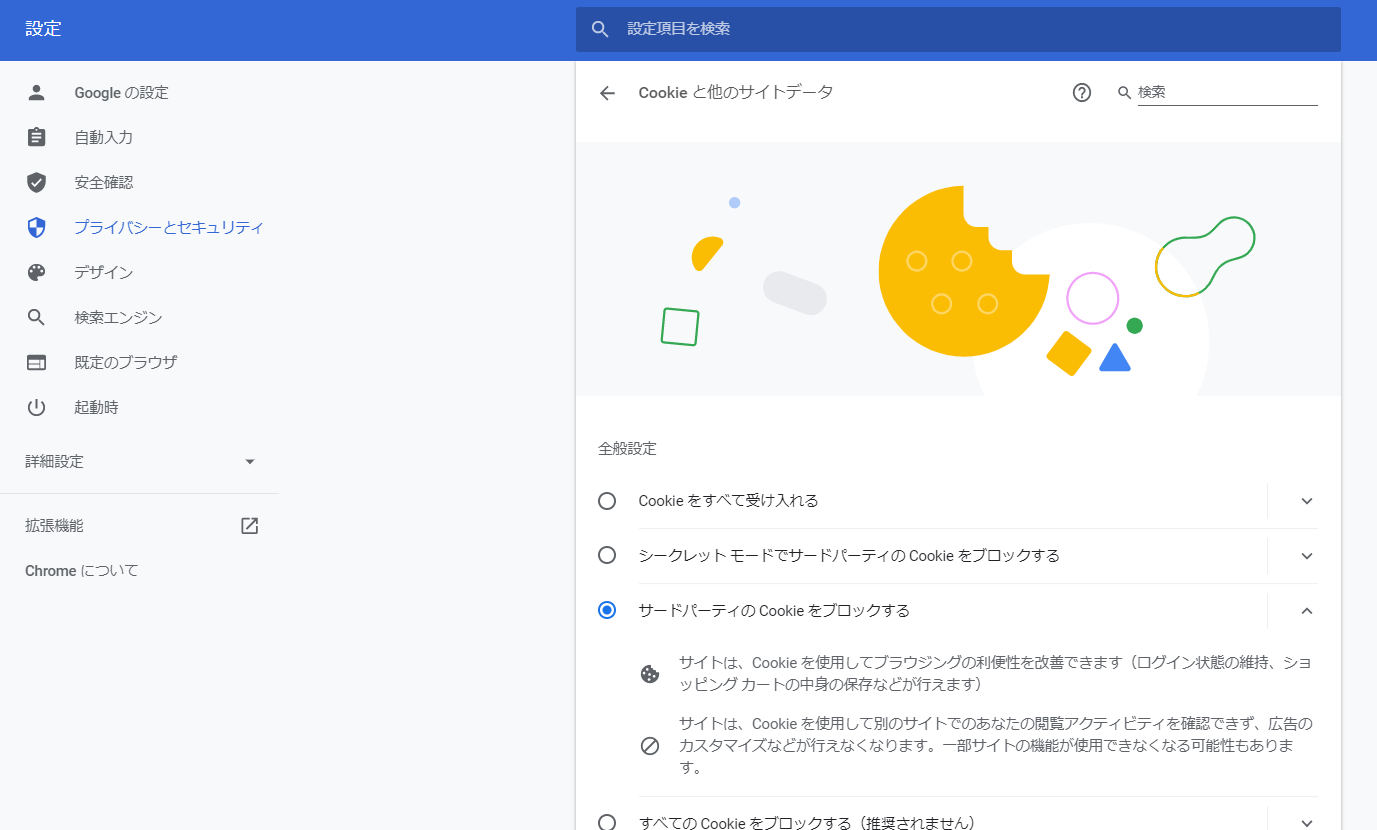

Cookie(クッキー)は便利だけど

ノマリ

最近、Webサイトにアクセスすると「Cookieを有効にしてください」ってすごい表示されますよね。

みよし

トコ

ノマリ

2020年6月に個人情報保護法が改正されて、今後施行されたらCookieの利用に同意が必要になるからかなー

Cookieって、有効にしておくとログイン情報を保存してくれるやつだよね?買い物かごの中身とか。

えるふ

ノマリ

そうそう。もちろん、情報そのものが保存されてるわけじゃないけどね。

自分のスマホやパソコンを使ったときはともかく、共用パソコンで見られちゃうとちょっと困るよね。

トコ

えるふさん、旦那さんやお子さんとパソコン共有してるんだよね?ブラウザの履歴とか気にしてる?アカウント分けてる?

いや、全然。最近夫はテレワークが多くて会社用パソコンを持ち帰ってるから自宅のは触らなくなったけど。

えるふ

ノマリ

そうなんだ!

履歴はブラウザを閉じたら消える設定にもできるけど、これからお子さんがたくさん使うようなら

アカウントを分けた方がよさそうだね。

フィルタリングの設定▼も必要になるし。

みよし

ノマリ

そうだね、スマホの性能が上がって、あえてパソコン使う人も減っただろうけど。ネットカフェのパソコンは基本的に再起動で全部クリアされるようになってるけど、私は自分で必ずブラウザの履歴とクイックアクセスの中身を消すようにしてた。

えるふ

いまCookieの設定しようとしたら「サードパーティの Cookie をブロックする」ってなってるんだけど、「サードパーティーのCookie」ってなに?

ノマリ

えっとね、Cookieって「ファーストパーティー」と「サードパーティー」の2種類があってね。

みよし

ノマリ

それ私も思った(笑) セカンドに当たるのは「自分」なんだって。で、たとえばYahoo!Japanにアクセスしたときに、Yahooが利用するのがファーストパーティー・クッキー。で、このページを見た時に自動的に見ることになる広告が利用するのがサードパーティー・クッキー。

どこのサイト見ても似たような広告ばかり出て怖くなる時があるんだけど、これがサードパーティー・クッキーのせいってこと?

トコ

ノマリ

そうなるね。関心のあることに寄った広告が出るのがありがたい時もあるんだけど、

そもそもこれはプライバシーの侵害じゃないか?ってことで、いま規制の動きが活発。GoogleもGoogle ChromeでサードパーティCookieを段階的に排除するって表明してる。(

※15)

(2021年6月追記)

2021年6月24日(現地時間)、Googleは、Chromeにおけるサードパーティー・クッキー廃止について延期する旨を発表しました。2023年半ば~後半にかけて段階的に廃止する見込みだそうです。(※19)

そうなんだ。まだ規制前だけど、ブラウザ側でサードパーティーだけ停止にすることもできるから、試してみてもいいね。

えるふ

フリーWi-Fiの危険性

トコ

いずれ子どもが外で使うようになった時に、安易にフリーWi-Fiにつながないようにってことも言っておかないと。

便利だけど、通信内容を見られる危険性があるからね。過去に使ったことがあるアクセスポイントでも、自動的に接続しないように設定しておきたい。

ノマリ

メジャーな無料Wi-Fiスポットになりすましたアクセスポイントを置く人もいるらしいですしね。

みよし

えるふ

私は、外出するときは、そもそもWi-Fiをオフにしちゃう。あるかもしれないWi-Fiを探してバッテリーの保ちがよくないって聞いて。

私も。フリーWi-Fiを使うときも、ログインが必要なサイトへのアクセスや個人情報の送受信はなるべく避けてる。

ノマリ

みよし

災害時に開放される

00000JAPANもフリーWi-Fiだから、緊急時の安否確認や情報収集のみの利用が推奨されてますよね。(

※16)

ノマリ

ご自宅のWi-Fiも、パスワードが設定されているか確認してくださいね。令和2年の春に総務省がWi-Fi利用マニュアルを更新しているので、こちらも参考にしてみてください!

アクセスする前にURLを確認!httpsから始まるサイトを選ぼう

えるふ

とはいえ、非常時でも自分のアカウントを使うのが一番早いよね…

ノマリ

それはそうなんだよねー。必要な時は、サイトのURLがhttps://~か確認してからで!主なSNSは確認するまでもなく大丈夫だと思うけど。

トコ

ノマリ

httpsは通信するときに暗号化してるから、途中でデータを引っこ抜かれても読めない、ってことらしい。httpsの最後のSは「Secure(=安全)」のS。

単純にSが付いてる方を使う!って覚えておけばいいね。

えるふ

ノマリ

ただ、そもそもの通信相手というかサイト自体が詐欺サイトだったり、途中でデータ抜いた人が暗号解読用の鍵を持ってたりするとどうしようもないんだけどね。

じゃあ、やっぱりフリーWi-Fiを使う場合は、なるべく普段からアクセスしてるサイトか公的サイトのみにしておいた方がいいですね。

みよし

メリットも大きいことを理解して

ノマリ

セキュリティの話をすると、だからネットは危険だ!アナログ最高!紙最高!って言う人が必ず出てくるんだけど、それはそれで極端だと思うんだよね。

確かにデータは拡散力があるけど、紙だと流出しても気づかないことが多そう。

えるふ

それはある。自分は、たとえば子ども関係の名簿を捨てるときは、シュレッダー掛けたりスタンプで隠したりしてるけど、配布先の全家庭がそれをやってる保証はないもんね。

トコ

デジタルにデメリットがあるように、アナログにもデメリットはありますよね。

みよし

ノマリ

先の講演▲でも、やっぱりずっとICT化に反対してる保護者の方もいらしたっておっしゃってた。でも、実際に自分の子どもに良い効果があったのを見たら認めてくれたんだって。

えるふ

ノマリ

そうなんだよ。アナログとデジタルは敵対するものじゃないから、目の敵にするんじゃなくて、いいとこどりしたいよね。そのために必要なのがメディアリテラシーだと思う。

不安や拒否感って「知らないこと」が原因だったりしますもんね。防災にも言えることですけど。

みよし

そうだね。わからないからやらない、になっちゃうともったいない。

トコ

関連記事

-

災害時にSNSを使いこなす!X(旧Twitter)やLINEの活用法まとめ

スマートフォンが普及し、災害時もSNSの影響力が大きくなってきています。 いつも何気なく使っているLINEやX(旧Twitter)、FacebookなどのSNSも、被災したときは心強い味方になってくれ ...

続きを見る

子どもをネットの脅威から守るためにできること・対策

えるふ

じゃあ、あらためて、子どものために私たちができることってなんだろう。

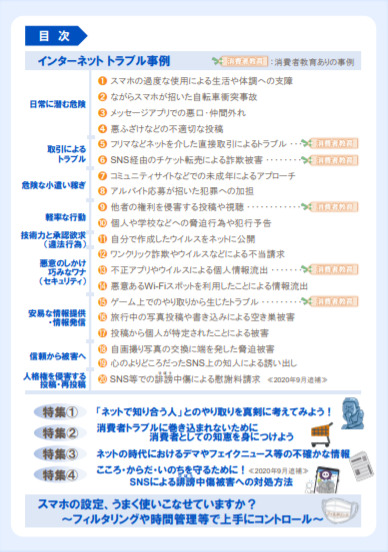

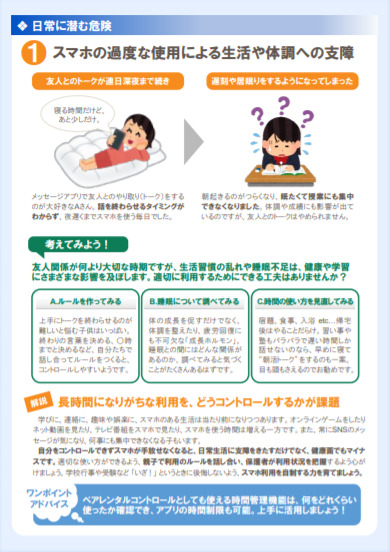

【購入前】ネットトラブル事例を知っておく

ノマリ

(インターネットトラブル事例集(2020年版)追補版|総務省 より引用)

ながらスマホの危険性から、取引のトラブル、心と体のまもり方…解説やワンポイントアドバイス付きで結構いいねこれ。

えるふ

ほんとだ、公的な資料って堅苦しいものが多いけど、これは見やすい!

トコ

【購入前】そのスマホは何のため?目的をはっきりさせよう

ノマリ

ちょうど、この春から高校生になる子にスマホデビューさせた友達がいるんだけど、何より大事なのは「何のためにスマホやタブレットを持つのか」をまずはっきりさせておくこと、って言ってた。

なるほどね…特にスマホは「友達が持ってるから」って理由でむやみに欲しがるよね。

えるふ

ノマリ

そうそう、友達付き合いが大事なのはわかるんだけどね。身に覚えもあるし(笑)

トコ

ノマリ

いまは、習い事も部活の連絡もLINEで来るのが当たり前なんだって。だから、持ってなくて連絡を取り逃すこともあったし、友達や友達のママに手間をかけさせるのがつらかったみたい。

みよし

ネットの世界は良くも悪くも広くて深いから、どっぷりになってしまう前に、ときどきは「なんのためのスマホか」って基本に立ち返るのも大事だね。

えるふ

【購入前/購入直後】必要なルールを決めよう!家庭でしておきたいネットリテラシー教育

トコ

子どものやりたいことを踏まえて、使っていく上でのルールも決めていく形になるのかな。

GIGAスクール構想で配布されたものなら、学校側もなんらかのルールは作りそうですね。

みよし

ノマリ

正直、まだ子どもに持たせる気はなかったから戸惑うわ…

だよね。うちは高学年だけど、それでももうちょっと後かなと思ってた。親も待ったなしだね。

えるふ

最低限子どもに知っておいてほしいこと

ノマリ

最低限子どもに知っておいてほしいこととしては、このあたりが参考になるかな。

子どもに知ってほしいネット利用の基本

ネットリテラシーの基本- ネットは世界中の人が見ている

- ネットの情報を鵜呑みにしない

- 面と向かって言えないことはネットでも言わない

- ネットに一度出たものを全て回収することは不可能

- ネットでおこなったことは通信事業者に記録が残っている

(千葉県警察HP より引用)

SNSを利用するときのルール- SNSの利用設定は保護者がおこない、勝手に変更はしない

- 保護者の許可なく、新しい「友達」を登録したりコメントを返したりしない

- 名前、学校名、住所など、悪用される可能性のある個人的な情報を発信しない

- 自分が言われたら傷つくような言葉、第三者に見せられない内容は投稿しない

- 自分の顔や、友達の顔が写った写真は投稿しない

- ルールやマナーに反する行為や、それをアピールするような情報を投稿しない

- 決められた場所・時間以外にSNSを利用しない

- 困ったことが起きたら、自分でなんとかしようとしない(必ず保護者に相談する)

(セコム:子どもに教えておきたい「SNSでやってはいけないこと」 より引用)

ネットリテラシー教育におすすめの本

えるふ

セコムは、監修してる「防犯・防災イラストBOOK」もすごく良かった!娘が気に入って読んでたよ。

みよし

ノマリ

キラキラした見た目からは想像つかないほど充実した内容だよね!ネットリテラシーについては、この大型絵本も良かったよ。

トコ

しかけ絵本になってるんだ!視野の狭さとその危険性がよくわかる。

みよし

もっと詳しく知りたい子には、国が出してるこちらの資料もおすすめです!

ルールは親子で相談して決める

トコ

基本を押さえたら、親子でどんなルールにするか話し合いだね。

そうですね、一方的に押し付けるんじゃなくて、子どもの話も聞いてあげてほしいです。

みよし

親が決めたルールでガチガチに固めたとしても、いずれ親元は離れていくわけで、その時に正しくふるまえるかが問題なんだもんね。

えるふ

思春期だとルールに反発しそうだけど、「ルールがトラブルから守ってくれる」ってことは押さえておいてほしい。

ノマリ

【購入後】ルールは子どもの使い方を見て更新していこう

ノマリ

実際に子どもたちが使い始めたら放置するんじゃなくて、どんなふうに使ってるのかもチェックしておきたいよね。

どこまでやるかは、各家庭の親子関係や子どもの年齢、性質によって全然変わってきそうですけど…

みよし

使い始めのころはグループLINEには必ず親を入れさせてるっておうちもあるし、そこまではむしろやりたくないっておうちもあったな。

えるふ

トコ

自分たちが子どものころにはなかったサービスがほとんどだから、まずは知るところからだね。

令和の高校生はSNSをどう使ってる?パパにインタビューしてみた

ノマリ

そこで、高校生の娘さんがいるパパスタッフに飛び入り参加していただきます!

ノマリ

さっそくですが、娘さんはどんなSNSを使ってますか?

インスタとTikTok、それにTwitterを少しらしいです。友達との連絡はLINEですが、仲良くなるまではインスタのDMでやり取りするそうで。

えるふ

みよし

うちの子はインスタアカウントを4つ持ってるそうです(笑)。最近の子は、当たり前のように複数アカウントを持って使い分けてるみたいですよ。

編集部

見たい情報によって分けてるとかなんとか言ってました。

えるふ

なるほど…!お子さんのアカウントは把握してますか?

いえいえ!そこは自由にさせてます。ほぼ見る専用で、ストーリーだけはたまに投稿するそうですよ。

トコ

あ、うちの姪っ子たちもそう言ってた!投稿もするけど、ストーリーにあげる事の方が多いんだって。

ノマリ

そのあたりは「残らないこと」を意識してるのかな。それにしても衝撃だ…

【購入後】子どもの使う端末にはフィルタリング設定を

ノマリ

ペアレンタルコントロールとは

みよし

使う機器、サービスによっては、家族向けの共有・管理機能がありますよね。

ノマリ

ペアレンタルコントロール(parental controls)だね。子どもがスマホやパソコンの利用するのを、親が監視して制限する仕組みで、各社いろいろ対応してる。

トコ

Google,Appleのペアレンタルコントロール

ノマリ

スマホの場合、iPhoneだったらファミリー共有とスクリーンタイム、AndroidだったらGoogleのファミリーリンクを使うのが良さそう。

▼タップして開く

| Apple | Google |

|---|

| サービス名 | ●=ファミリー共有

〇=スクリーンタイム | ●=ファミリーグループ

〇=ファミリーリンク |

| 【管理】 | | |

| 利用状況の確認 | 〇 | 〇 |

| 端末のロック | 〇 | 〇 |

| 端末の利用時間制限 | 〇 | 〇 |

| 各アプリの利用時間制限 | 〇 | 〇 |

| 位置情報の共有 | ● | 〇 |

| 購入制限(許可制) | ● | 〇 |

| 【共有】 | ※別途ファミリー料金あり | ※別途ファミリー料金あり |

| アプリ | ● | ● |

| 音楽 | ●※ | ●※ |

| 映画・動画 | ●※ | ●※ |

| ゲーム | ●※ | ● |

| 書籍 | ● | ● |

| 写真 | ● | ● |

| ストレージ | ●※ | ●※ |

| リマインダー | ● | ● |

| カレンダー | ● | ● |

みよし

管理のしやすさを考慮して、親子で同じOSのスマホを選ぶのもポイントの1つですね。

携帯キャリアのフィルタリングサービス

えるふ

うちはそもそも夫婦がiPhoneとAndroidで分かれてるから、子どもはどうしようかなぁ。

どうしても分かれてしまう場合は、携帯キャリアにもフィルタリングサービスがあるから、それを利用することになるかな。

ノマリ

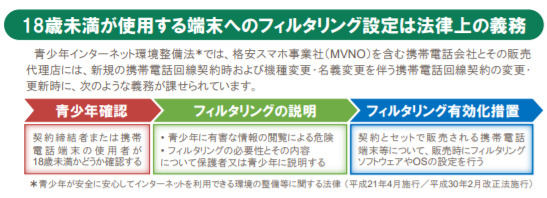

みよし

子どもがスマホを持つとき、フィルタリングサービスを使うのは義務付けられてるから、そもそも買うときにすすめられると思いますよ!

先輩パパママからアドバイス

ノマリ

ここでまたパパスタッフに登場していただきます!フィルタリングなどはどう管理してますか?

うちは、みんなiPhoneなので、それぞれアカウントを作ってAppleのファミリー共有を使ってます。時間の管理以外は自由にさせている方だと思います。

えるふ

設定自体はぼくがやりますよ!でも、最近使いすぎ、などの日常の使い方は奥さんが見てくれてますね。特定のアプリばかり使っていたら、そのアプリ指定で制限時間を設定することもできます。

ノマリ

夫婦間で役割分担しておくとスムーズかもしれませんね。設定もろもろは得意な方がやるとか。

えるふ

お子さんが利用するのは、やっぱりSNSが多いですか?

そうですね。友達との連絡にも情報収集にも使ってるようなので。中学生の息子もいますが、男の子はゲームが多いですね~

トコ

制限時間を変更するときはお子さんにもお話されてますか?

もちろん子どもに話しますよ!テスト前はしっかり時間制限をかける、友だちと出かけるときはゆるめor制限なしにする、などの緩急をつけてます。

ノマリ

なるほど…お子さんの予定も合わせて把握できますね。

はい、友だちとディズニーランドに行く時なんかは、解除しておいてね!と強く言われます(笑)。そのあたりは、親子で話す機会を設けるのが大事だと思います。

「1アカウントを複数端末で使う」と「各アカウントで使う」の違いに注意

ノマリ

ペアレンタルコントロールでひとつ注意しておきたいのが、アカウント自体の共有。たとえば、Amazon Primeには2人まで家族会員を登録できるんだけど、家族会員はPrime MusicやPrime Videoを使えないんだって。

みよし

ノマリ

だから、メインの会員の2台目の端末として子どもの端末からログインして、実質それを子どもが使う、ってやり方になるみたい。

ということは、1人が使ってる想定だから、当然履歴が筒抜け?

トコ

そうなるよね…親のアカウントを共有しているのか、それぞれアカウントを持って家族登録しているのか、はっきりさせとかないと、お互い不幸になるかも!

えるふ

ノマリ

今回調べていて、「1つのアカウントで複数端末からログイン」するやり方をファミリー共有と呼んでいるサイトが結構あったので、惑わされないよう注意してくださいね!

【購入後】「ネット依存」にさせない!継続的な見守りを

トコ

子どもがネットやスマホを使う時、やっぱり一番心配なのはそればっかりになっちゃうんじゃないかってことなんだよね。

みよし

ノマリ

だよね。休校中にゲームを買ったとき、やっぱりそれを一番警戒したよ。今のところは意外と大丈夫かな、ゲームの時間が終わる時にブツブツ文句は言うけど(笑)

年齢にもよるよね。小学校低学年くらいまでなら素直に聞いてくれそう。

えるふ

ノマリ

それはある!まだ基本的にリビングで過ごしてるしね。スマホもだけど、部屋に持ち込まれたり目の届かないところでと使われるとまた変わってくると思う。

そうなると、フィルタリングやペアレンタルコントロールが効いてきますね。

みよし

えるふ

そうだね。ただ、思春期に差し掛かって親子関係も難しくなるし、親も意識して話をしないといけないだろうな。

先輩パパも「親子で話す機会を作るのが大事」って言ってたね。

トコ

ノマリ

「ルールを決める」「ルールを更新する」「親子で話す」「見守る」は、やりっぱなしじゃなくて続けていかないといけないね。

まとめ

ネットリテラシーやメディアリテラシーについて、基本からその必要性、想定されるトラブルや対処法について解説しました。

ママたちがいまさら?と思うことでも、子どもたちにとっては初めてのことだらけ。

小さなお子さんのいるママは、子どもがスマホを持つ前に、インターネットに触れる前に、知識をアップデートしてその時を待ちましょう。

逆に、もうスマホを使いこなしているお子さんのいるママは、そんなことも知らないの?と言われてしまうこともあるかもしれません。

教えたり教えてもらったり、親子でたくさん話をして、新しい技術を便利に使って世界を広げてみましょう!

(SNSひぼう中傷 投稿者の速やかな特定へ 新たな裁判手続き創設|NHK より引用)

(SNSひぼう中傷 投稿者の速やかな特定へ 新たな裁判手続き創設|NHK より引用)