防災グッズは、一度揃えて終わりではありません。

使用期限や子どもの成長、そして季節に合わせて更新していくことで、本当に使える備えになります。

中でも今回は、冬に備える防災グッズについてご紹介します。

暖房がなく、冷たい食事ばかりの生活は、心身共にしんどいもの。

避難所に行ってもストーブや毛布が充分あるとは限らないため、各家庭でしっかり寒さ対策をしておく必要があります。

さらに、この時期は感染症にも気をつけたいところです。

いつものバッグで持ち歩くものから、緊急避難グッズ、在宅避難に備えた備蓄まで、状況ごとに必要なものを確認していきましょう。

先にグッズリストだけをざっくり確認したい方はこちら↓をご覧ください。

▼通年用の防災グッズまとめはこちら

-

備えの基本!防災グッズを用意する前に最低限知っておきたいこと

地震や台風が来るたびに、備え大事!防災グッズを揃えよう!と思いますよね。 けれど、ただやみくもに備えるだけでは、せっかくの備えが無駄になってしまうこともあります。 まず、備えには「段階」があることを理 ...

続きを見る

季節に合わせて備えよう!冬の防災グッズの揃え方

冬の災害時に気をつけるべきなのは、寒さだけではありません。

冬の災害時に気をつけるべきなのは、寒さだけではありません。

今回ご紹介する防災グッズは、以下のポイントも意識して選びました。

感染症

避難所は人が集まるだけではなく、衛生状態も悪化しがちです。

新型コロナウイルスだけではなく、インフルエンザや胃腸炎などにも警戒が必要です。

乾燥

お子さんや肌の弱い方は特に、保湿グッズも忘れず備えましょう。

雪

2020年12月、関越道で大規模な車の立ち往生が発生しました。

予想外の大雪にも備えが必要です。

火災

冬は空気が乾燥するため、火災が発生・延焼しやすくなります。

発災時の火事にはもちろん、火を使う防災グッズの扱いにも注意しましょう。

さらに、冬は日照時間が短いため、もともとメンタルが不調になりやすい季節でもあります。(※1)

新聞紙やラップ、ゴミ袋なども体の保温に活用できますが、そちらは最後のサバイバル手段として、できるだけ気分が下がらないもの、ホッとできるものを中心に備えることをおすすめします。

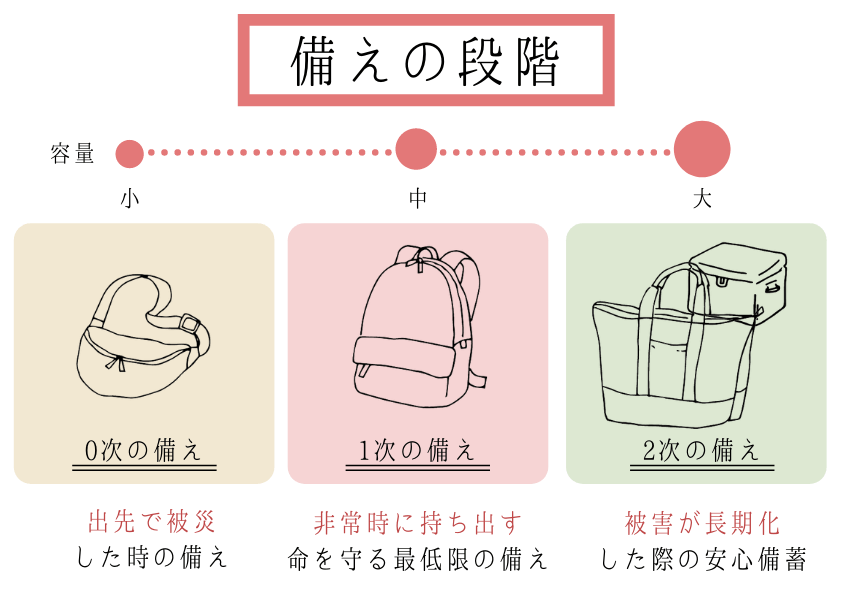

それでは、冬に備えたい防災グッズを段階別に見ていきましょう。

備えの段階とは?

冬の間いつも持ち歩きたい防災グッズ

まずは0次の備え(防災ポーチ)として、ふだんから持ち歩きたいグッズを見てみましょう。

まずは0次の備え(防災ポーチ)として、ふだんから持ち歩きたいグッズを見てみましょう。

いつもしもがおすすめしている、基本的な防災ポーチの中身はこちらです。

-

外出先で被災!普段から持ち歩きたい防災グッズリスト

災害は、時間も場所も選んでくれません。 家には防災リュックが家族全員分備えてあって備蓄もばっちり!…だとしても、外出中に被災したらどうでしょう? 事態が落ち着くまでそこで待機しなければならなかったら? ...

続きを見る

ここでは、特に冬の被災時に役立つものをピックアップしてご紹介します。

使い捨てカイロは帰宅難民の味方

カイロは、ふだんあまり出番がなくても、徒歩帰宅となった場合に備えて入れておきたいグッズです。

使い捨てカイロは薄くて軽いので、邪魔になりません。

お腹や首の後ろに貼ることで、全身に血液をいきわたらせることができます。

つま先の冷えが気になる方は、足首の後ろ側をあたためるのが効果的です。(※2)

最近では充電式のカイロも人気ですが、防災目線では使い捨ての方がおすすめです。

メリットとデメリットを比較してみましょう。

- 使い捨てカイロ

◎:薄くて軽い、手がふさがらない(貼る場合)

△:あたたまるまで時間がかかる - 充電式カイロ

◎:バッテリーやライトになるものもある、すぐあたたまる、エコ

△:事前の充電が必要、発熱と充電を同時にできない

このように、被災時のことを考えると使い捨ての方が便利です。

ただ、遠くまで外出することが少なく、防災グッズをあれこれ買いたくない方には、多機能な充電式カイロのほうが手軽に備えやすいでしょう。

子どもと使える保湿クリーム

唇や手のカサつきは、非常時もかなりのストレス。

大人も子どもも使えて、持ち歩きやすいサイズの保湿クリームを入れておきましょう。

お菓子は高カロリーなものがおすすめ

寒いときは、体温維持のためにカロリーが消費されます。

冬場の持ち歩きおやつは、チョコレートやナッツ、ようかんなどの高カロリーなものがおすすめです。

風邪予防にのど飴を入れておいてもいいですね。

避難で持ち出す防災グッズは「冬の体育館」を意識して

1次の備え(防災リュック)は、避難時の安全対策と、避難所で1~2日過ごすことを想定して備えます。

1次の備え(防災リュック)は、避難時の安全対策と、避難所で1~2日過ごすことを想定して備えます。

通年入れておきたい、基本のリストはこちらです。

-

急いで避難!その時絶対に必要なものは?防災グッズリスト

「避難勧告」「避難指示」が出た! 自宅から避難しなければならないその時、あなたはどんなものを身に着けて、何を持って逃げますか? この時持ち出すのが「1次の備え」、「非常持出袋」と呼ばれるものです。いつ ...

続きを見る

いつもしもでは、無駄なく備えるために「季節袋」を作ることをおすすめしています。

使う季節が限定されるグッズは袋やポーチにまとめてリュックのそばに出しておき、その日の天気や気温に合わせて入れられるようにします。

真冬のあいだは、「冬袋」を入れっぱなしにしておいても良いでしょう。

では「冬袋」を中心に、おすすめグッズをご紹介します。

【冬袋】下着は長袖&カップ付きがおすすめ!

カップ付きインナーがあれば、下着とインナーが兼用できて荷物の削減になります。

冬用には、ヒートテックのような保温・発熱機能がついているものがおすすめです。

【冬袋】子ども用の肌着は上下あると◎

シャツタイプの肌着は用意されている方が多いと思いますが、避難所の床からの冷えも考えてスパッツやレギンスもあると安心です。

定番ではユニクロのヒートテックレギンスがありますが、ベルメゾンやコンビミニからは綿素材のあったかレギンスも出ています。

【冬袋】リラックスできる長ズボン

ジャージやスウェットなど、リラックスできるボトムスも用意しておきましょう。

荷物に余裕があれば、薄手の腹巻パンツなどを追加してもいいですね。

memo

着替えをこれから備える方は、ぜひ秋冬のうちに探してみてください。

季節ものなので、次に思い出したときにはお店に並んでいないことがあります…。

かさばる場合は、圧縮袋も活用しましょう。

【冬袋】底冷えから守る!厚手の靴下

通年の備えとしてスリッパも入れていますが、コンパクトさ重視で底が薄いものもあります。

靴下を冬仕様にして、足先をしっかりガードしましょう。

足首まで隠れる長さのものを選んでください。

【冬袋】全身に使える保湿クリーム

防災ポーチの中身としてもご紹介しましたが、リュックにも忘れずに入れておきましょう。

あかぎれ・しもやけになりやすい方は、塗り薬もあると安心です。

【冬袋】使い捨てカイロを人数分

カイロは通年の備えとしてリュックに入れていますが、さらにプラスする形です。

数日間過ごすことを考えると、やはり使い捨てタイプの方が良いでしょう。

持続時間はまちまちですが、10時間前後のものを2日使うとして、1人あたり2~4枚程度入れておきましょう。

memo

3~5年程度の使用期限があるので、見直しの際のチェックを忘れないようにしてください。

エマージェンシーシートでは足りない!子どもの寝具も用意して

避難所の毛布は「ゴワゴワして子どもが嫌がった」、「敷物がなく毛布を床に敷くしかなかった」という体験談もあります。

アレルギーや喘息のある方はもちろんですが、そもそも毛布が足りない可能性もありますので、寝具も自分たちで備えておきましょう。

通年の備えにもブランケットを入れていますが、容量が許せば冬袋としてさらに追加しておきたいところです。

-

子どもと一緒の避難所生活ってどうなの?リアルな実態が知りたい!

災害によって自宅が倒壊するなどして住めなくなり、避難所での不便な生活を強いられている被災者のニュースなどを目にする機会は少なくありません。 しかし近年、大規模な自然災害が頻発している日本では、いつだれ ...

続きを見る

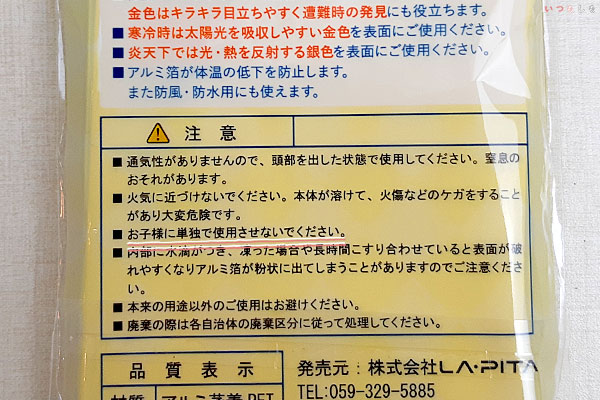

また、通年の備えとしてエマージェンシーシート(アルミ保温シート)もありますが、子連れで寝具として使うのは難しいと考えています。

エマージェンシーシートの保温効果は体をきっちり包むことで発揮されるのですが、軽いので簡単にズレてしまいますし、アルミ素材のものは通気性がないので小さい子には危険です。

子連れ避難の場合は、お子さんの寝具を別に用意することを強くおすすめします。

赤ちゃん~2歳くらいのお子さんであれば、ダウン素材のカバーオールや抱っこ紐用のダウンケープなどを流用しても良さそうです。

しっかり備えたいなら、やはり寝袋(シュラフ)がおすすめです。

持ち運びは大変になりますが、ダブルサイズや連結できるタイプなら添い寝ができますよ。

実際に体験してわかったこと

エマージェンシーシートは、大人用の備えとしては「軽量&コンパクト」「意外とあたたかい」と評判です。

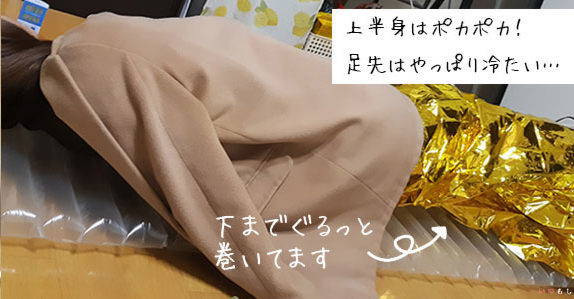

というわけで実際に暖房を切って、エマージェンシーシート+このあとご紹介するエアーマットだけで過ごしてみました。

この日の平均気温は5.6℃、室内は13℃前後でしたが、床付近の体感温度はさらに低めでした。

ストールのように羽織ってみたり、毛布のように被ってみたりしたものの、一向にあたたまらず…。

先程も書きましたが、エマージェンシーシートは「アルミブランケット」とも呼ばれるものの、毛布とは違い、体をきっちり包みこむことで効果を発揮します。

↓なのでこの使い方では無意味…。

きちんとくるまってみると、「ポカポカ」とまではいかないものの、冷気がかなりカットされるのがわかりました。

上にコートをかけてみるとだいぶあたたかくなり、なんとか眠れそうな温度に。

ただ下半身まではあたたまらず、足先がずっと冷たい状態でした。

今回は狭い部屋で昼間に検証しましたが、広い避難所&夜の冷え込みを考えると、やはりブランケットなどの防寒グッズも欲しいと感じました。

また、静音タイプではないシートを使ったので音もかなり気になりました。

少し動くだけでガサガサ鳴るので、眠れないだけではなく、周囲への影響も心配になるくらいでした。

また、今回は短時間だったのであまり実感できませんでしたが、体があたたまると内側が結露してしまい、冷えの原因になるそう。

これから寝具としてエマージェンシーシートを備えるのであれば、足先がカバーできる「寝袋型」で「静音」、できれば「防湿」のものをおすすめします。

追記

エアマットで床からの冷えをガード

通年の備えとして、床の硬さ対策となるグッズもおすすめしています。

通年の備えとして、床の硬さ対策となるグッズもおすすめしています。

冬はさらに冷気が全身に当たるので、ぜひ断熱性のあるものを備えておきましょう。

エアマットなら空気による断熱効果もありつつ、コンパクトに持ち運ぶことができますよ。

通常の1人用マットは最低限の幅しかないので、添い寝する場合は大きめサイズを選びましょう。

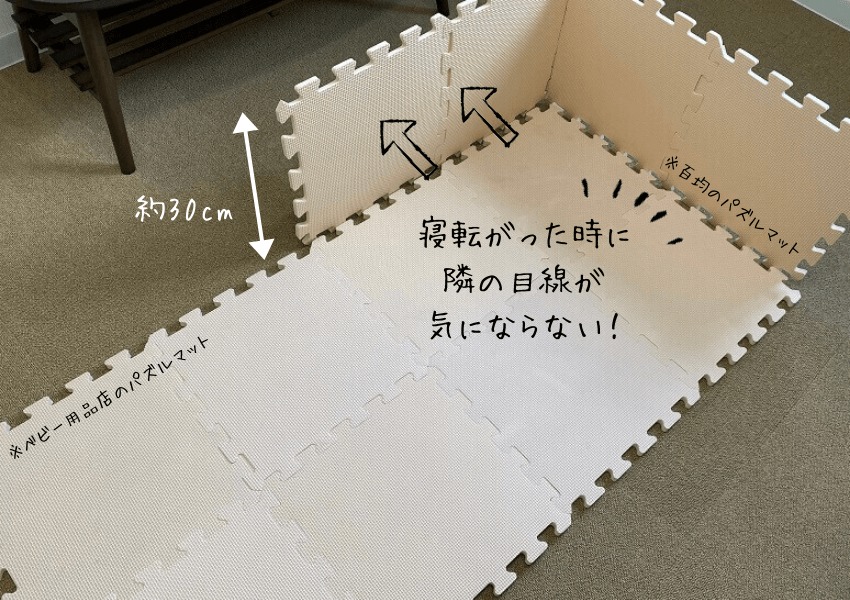

もし時間と荷物に余裕があれば、子ども用のパズルマットを持ち出すのもおすすめです。

足元の保護はもちろん、組み合わせてテーブルにしたり、簡易的な目隠しを作ることもできます。

足元の保護はもちろん、組み合わせてテーブルにしたり、簡易的な目隠しを作ることもできます。

-

ママだからできる備え!ベビーグッズは卒業したら防災グッズに

世の中にあふれる防災グッズを調査していく中、いつもしものママスタッフたちは気が付きました。 重いグッズを運ぶもの、堅い床から身体を守るもの、排せつ物を流さずに捨てる方法… そうなんです。 重くなった我 ...

続きを見る

防寒着や軍手・マスクはしまいこまない

一刻を争う危険が迫っている場合を除き、避難するときはできるだけ着込んでいくことをおすすめします。

一刻を争う危険が迫っている場合を除き、避難するときはできるだけ着込んでいくことをおすすめします。

寒さ対策のほか、リュックの軽量化や体の保護にもつながります。

上着はふだん着ているものでもちろんOKですが、寒さが厳しい地域の場合は、アウトドア用のダウンやスキーウェアなどの防寒着をリュックのそばに置いておいてもいいですね。

ストールやマフラーを首に巻いておけば、よりあたたかくなります。

軍手やマスクもリュックの中に入っていることが多いかと思いますが、ポケットなどの取り出しやすい場所やリュックの外に置いておき、着けて避難しましょう。

また、ヘルメットとは別に帽子の備えもおすすめしています。

ストールは防寒以外にも使える!

1枚あると便利なのが、大きめのストールです。

防寒グッズとして冬袋に入れておいても良いですが、ちょっとした目隠しや風呂敷代わりにも使えるので、通年活躍します。

こちらも避難のときに身に着けてしまえば荷物になりません。

感染症対策や衛生グッズも忘れずに

避難所での感染症対策として、通年で衛生用品の備えをおすすめしています。

避難所での感染症対策として、通年で衛生用品の備えをおすすめしています。

基本的なリストはこちらです。

-

ママが防災グッズにプラスするべき衛生用品まとめ

市販の非常持ち出し袋を買えば安心、と思われるかもしれませんが、実は女性目線、あるいはママ目線で見ると、市販のものだけでは安心できないのが現状です。 実際に被災した方の体験談を見ながら、ママさんが本当に ...

続きを見る

2021年現在、新型コロナウイルスへの対策も意識する必要があります。

コロナ禍の避難では、特に以下のグッズは忘れず入れておきましょう。

- マスク(1~3日分程度)

- アルコール消毒液やジェル

- 体温計

厳しい冬の在宅避難や長期避難を乗り切る防災グッズ

お子さんがいる場合は特に、在宅避難を選択するケースが多いでしょう。

お子さんがいる場合は特に、在宅避難を選択するケースが多いでしょう。

家で過ごす場合、基本的にはあるものをフル活用することになります。

ふだん何気なく使っているブランケットやルームシューズ、羽織りものなども立派な備えです。

また、避難所などで長期間避難することになった場合に持ち出すものについても扱います。

基本的な2次の備えリストはこちらです。

-

長引く避難生活で必要なものは?被災後に役立つ2次の備えまとめ

日常の中、突然襲い掛かってくる災害。 命の危険が去ってひと安心、これで日常に戻れる!…と思ったのに、落ち着いてみたら思ったより被害が大きかった、なんてことも。特に、ライフラインが途絶えると、復旧には数 ...

続きを見る

防災用の暖房を買うならカセットガスストーブ

真冬の停電を想像したとき、まず欲しくなるのが暖房ですよね。

真冬の停電を想像したとき、まず欲しくなるのが暖房ですよね。

ただ、石油ストーブがないお家で、災害時のためだけに導入するにはハードルが高め…。

そんなときにおすすめなのが、カセットガスストーブです。

カセットコンロと同じガスボンベで動くので備えやすいです。

安いものなら5,000円以下で販売されています。

小型のものがほとんどなので、部屋全体をあたためるには頼りないですが、1台あれば心強いですね。

ストーブを使うときは、部屋の換気を忘れずにおこないましょう!

全員分の毛布を用意しよう

避難所で長期間生活することになった場合、アルミシートや小さなブランケットだけでは辛いものがあります。

自宅に住めなくなる可能性がある方は、家族で使える2次持ち出し用の毛布もあると安心です。

また、着る毛布は在宅避難やふだん使いでも活躍します。

体から落とさずに動き回れますし、着たまま寝てしまっても疲れないので大人にもおすすめです。

ポータブル電源もあればさらに安心

よりあたたかさを求めるなら、充電式のブランケットや湯たんぽという選択肢もあります。

ふだんから充電式の防寒グッズを使っている方は、早めに充電する習慣をつけておくことも備えになりますよ。

熱くなりすぎることがあるため、就寝時は使わないようにしましょう。

スマホの充電に余裕があることが前提ですが、USBでモバイルバッテリーから充電できる商品を選んでもいいですね。

さらに大容量のポータブル電源があれば、コンセントを使う暖房器具も動かすことができます。

-

災害グッズ「なくて困った」1位は充電器!いま入手すべき災害用充電グッズを考える

現代人にとってスマホは「命」とも言えますが、災害時にはスマホの重要性はさらに高くなります。 実際に被災した方の「あってよかった」「なくて困った」と感じたグッズの1位はスマホ充電器だそうです。 いま買う ...

続きを見る

【イチオシ】カセットコンロでいつもの味を

あたたかい食事は体温を上げるだけではなく、心の安定にもかかわってきます。

あたたかい食事は体温を上げるだけではなく、心の安定にもかかわってきます。

さらに、カセットコンロには災害時に助かるメリットがたくさんあります。

カセットコンロでできること

- あたたかいものが食べられる

→味、体温、メンタルに◎ - 冷蔵庫内の食材もムダなく使える

- お米が炊ける(炊き方はこちら)

- 体を拭くタオルやウェットティッシュをあたためられる

- 湯たんぽが作れる

- 煮沸消毒ができる

- 赤ちゃんのミルクを作れる

食事以外の面から考えても、カセットコンロとガスボンベはぜひ備えていただきたい防災グッズです。

まだ備えていなかったり、使い方に自信がない…なんて方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

-

カセットコンロはアウトドアだけじゃない!災害時の備えにおすすめの理由

アウトドアブームの波に乗って注目されているカセットコンロ。 防災グッズにもなるという理由で備えている人も多いのではないでしょうか。 一方で、 という人もいるかもしれません。 そこで、 といった疑問や実 ...

続きを見る

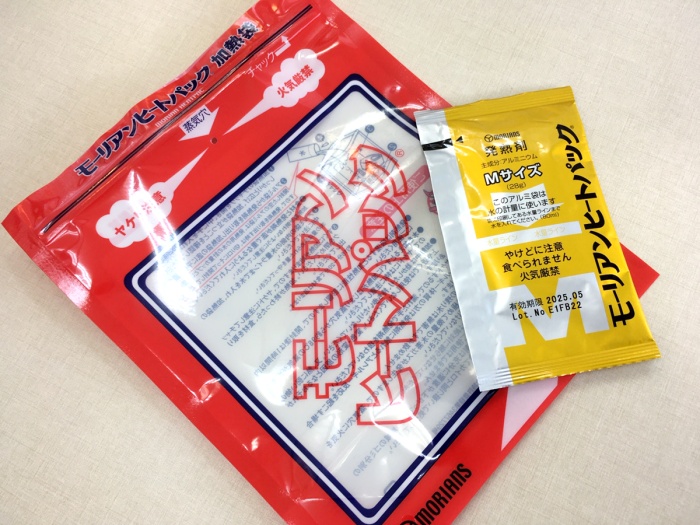

発熱剤なら火を使わずあたためられる

火を使わない、発熱剤+加熱袋の備えもおすすめです。

火を使わない、発熱剤+加熱袋の備えもおすすめです。

専用の袋に発熱剤と水を入れるだけで、缶詰やレトルトパウチをあたためることができますよ。

ただし使い捨てで、一度にあたためられる量も決まっているので、割高にはなります。

余震やガス漏れのリスクが高い発災直後は発熱剤を使い、被災生活が長引いたときにカセットコンロを使う、というのが落とし所でしょうか。

発熱剤については、こちらの記事で実際に使ってみたレポートを公開しています。

-

火を使わずに温める!アウトドアにも便利な「発熱剤グッズ」の使い方を徹底検証

非常食の備蓄は防災の基本、ですよね。 では、災害時に温かいごはんを食べるための備えはいかがでしょう…? という声が聞こえてきそうですが、災害後間もない当日~2日目ごろまではガス漏れの心配がある為、安全 ...

続きを見る

貴重なお湯をキープできる保温グッズ

寒い日は、せっかく沸かしたお湯がすぐに冷めてしまうこともありますよね。

寒い日は、せっかく沸かしたお湯がすぐに冷めてしまうこともありますよね。

災害時は気軽に沸かしなおすこともできませんので、保温にも気を使いましょう。

特別な工夫をしなくても、ふだん使っている保温ポットやスープジャー、湯たんぽなどが活躍しますよ。

memo

計画停電や大雪などで停電が予想できる場合、事前にお湯を作って保温しておくと便利です。

栄養バランスを考えた非常食

気力と体力をキープするためには、非常食のカロリーや栄養バランスも大切です。

-

その備蓄で栄養バランスは大丈夫?栄養素から考える非常食

近年台風や地震の発生率が増加しているため、非常食は 「もしものために用意するけど、使わないもの」という認識から、 「すぐに使えて、健康管理のために役立つもの」という認識へと変化しています。 いま備える ...

続きを見る

特に汁物は、食欲がなくても喉を通りやすいのでぜひ備えておきましょう。

フリーズドライの味噌汁やスープなどはローリングストックしやすいですね。

ココアやコーヒーなど、自分や家族がホッとできる飲み物もおすすめです。

また、うどんやおかゆなど、体調不良のときに食べやすいものも備蓄に含めておけば、災害時以外も助かりますよ。

-

災害時の体調不良は食事で防ごう!起こりがちな健康被害と、その対策方法

自然災害はショックな出来事であり、それに加えて避難生活で不安定な生活を続けていると、体も心もバランスを崩してしまいます。被災時にバランスを崩しがちなときこそ、食事を通して健康管理を行うべきと言えます。 ...

続きを見る

窓の断熱シートは一石三鳥?

災害が起きる前に使う前提ですが、断熱シートやプチプチなどを窓に貼っておけば、外からの冷気を抑えることができます。

オールシーズン用のシートを選べば、夏場も効果を発揮してくれますよ。

さらに、地震や台風の飛来物によるガラスの飛散防止にもなります。

notice

窓の種類によっては対応していないこともあるので、貼る前にしっかり確認しましょう。

車にも冬用防災グッズをプラス!

自家用車を持っている場合、車にも備えが必要です。

自家用車を持っている場合、車にも備えが必要です。

車中避難という選択肢ができるのはもちろん、車の中で被災することもありますので、ふだんから防災グッズや非常食を積んでおくと助かります。

基本的な防災グッズは、こちらの記事で紹介しています。

-

車で移動中に被災したら?車にも非常食と防災グッズを備えて万全の防災を

地震や台風など自然災害のニュースが増え、いつどこで被災するかわからない時代になりました。 被災時の備えとして家に持ち出し袋等の備えをする方は多いですが、移動中に被災した際の備えをしている方は少ないかも ...

続きを見る

特に冬に車に積んでおきたい防災グッズは、以下のようなものがあります。

冬に備えたい車載防災グッズ

- 窓用断熱シート(マルチシェード)

- カイロ

- 毛布や寝袋

- 発熱剤つき非常食

- スコップ(雪かき用)

冬の車中泊で特に気をつけるべきは、やはり寒さです。

車の中は夏暑く、冬寒くなりやすいため、室内よりもさらに厳重な寒さ対策が必要になります。

窓用の断熱シートは、保温はもちろん目隠しとしても使えますし、夏も日差しをカットしてくれるのでおすすめです。

底冷え対策には、避難所用のエアーマットやアルミブランケットなども活用できます。

ステップからも冷気が入り込みますので、荷物などを置いてふさぐようにしましょう。

寝具としては、毛布はもちろん、寝袋の備えもぜひ検討してみてください。

非常食は、レスキューフーズなど発熱剤がセットになったものを選べばあたたかい食事がとれます。

この投稿をInstagramで見る

災害時はガソリンが限られていますので、エアコン以外の手段でしっかり備えておきましょう。

point

ふだんから早めに給油をおこない、残量を多めに保っておくことも防災のひとつです。

また、小さいもので良いのでスコップも積んでおくことをおすすめします。

雪でタイヤがスタックしてしまった場合や、立ち往生や車中避難でマフラー周辺に雪が積もってしまった場合の除雪に使います。

大雪でも防災グッズが活躍!雪が少ない地域も最低限備えておきたいものは?

地震や台風に備えて準備している防災グッズは、大雪のときでももちろん役立ちます。

大雪のときは、不要不急の外出を控えることが基本です。

台風と同様、予報が出るとスーパーやホームセンターに人が殺到しますが、ふだんから備蓄をしていれば落ち着いて行動できます。

やむを得ない外出中、電車やバスが止まってしまったら、防災ポーチの出番が来るかもしれません。

雪の影響で停電が起きてしまうこともありますが、明かりや暖をとれる防災グッズがあれば安心して過ごせます。

-

買ってて良かった防災グッズ!避難生活で実際に役立ったものリスト

避難生活が長期にわたる時のための備えを「2次の備え」と呼びます。 その中でも、非常時にしか使わないグッズってありますよね。 いつもしもではスリーピングストックと呼んでいる、普段はほったらかしのこれらの ...

続きを見る

ここでは特に、雪が降らない地域でも備えておきたいグッズをご紹介します。

あれば便利な雪かきスコップ

基本的な備えは他の災害と共通ですが、特に大雪に備えるグッズとしては、雪かき用のスコップがあります。

基本的な備えは他の災害と共通ですが、特に大雪に備えるグッズとしては、雪かき用のスコップがあります。

水害被災者の経験談では、流れ込んだ泥をかき出すために雪かきスコップを使ったという話もあります。(※3)

大雪予報が出るとすぐに売り切れてしまうので、水害対策も兼ねて、気づいた時に買っておきましょう。

専用のものが一番ですが、庭用のスコップでも代用できます。

雪による人的被害のほとんどは、雪かき中の事故によるものです。(※4)

必ず複数人で、充分な準備をして臨みましょう。プロに任せるという手もあります。

靴用の滑り止めで転倒防止

降雪が落ち着いたあとは、通園・通学中の事故に注意が必要です。

降雪が落ち着いたあとは、通園・通学中の事故に注意が必要です。

お子さんには、いつも以上に車に気をつけること、足裏全体を使って小股で歩くこと(ペンギン歩き)を教えてあげてください。

また、服装もケガを防止できるものにしましょう。

帽子の着用はマスト、上着はクッション性のあるダウンがおすすめです。

足元は雪靴がベストですが、ふつうの靴に後付けできるスパイクを持っておくと便利。

ゴムやベルトで取り付けるタイプのものなら、足のサイズが多少変わっても使えますよ。

冬は火災が起きやすい!防災グッズによる事故にも注意

冬は火災のリスクが高まる季節でもあります。

冬は火災のリスクが高まる季節でもあります。

自然災害がなくても発生するものですので、家庭用消火器はぜひ備えておきましょう。

発災時だけではなく、被災生活中のカセットコンロやストーブの扱いにも注意が必要です。

カセットコンロはビルトインコンロと違い、揺れを感知して自動消火するシステムがありません。

揺れが大きいと異常燃焼を起こす危険性もあるため、地震後は近くに消火器を置いて使うようにしましょう。(※7)

また、停電中、明かりをとるためのろうそくで火災が起きた事例もあります。(※5)

子どものやけどのリスクもありますので、地震後の明かりはLEDのランタンや懐中電灯を使いましょう。

-

火災や津波だけじゃない!地震の二次災害の知識と対策

地震のあとは、二次災害にも注意が必要です。 阪神淡路大震災での大規模火災や、東日本大震災での津波による痛ましい被害が印象に残っている方は多いでしょう。 二次災害や三次災害は、突如起きる地震と違い、個人 ...

続きを見る

暖を取るために使用した七輪や発電機による一酸化炭素中毒の事故も発生しています。(※6)

木炭やガスを使う場合はしっかりと換気し、発電機などの屋外用器具は室内で使わないようにしましょう。

防災グッズの用意が間に合わなかったら…寒さを乗り切る豆知識

最後に、特別なグッズに頼らずに体をあたためる方法もいくつかご紹介しておきます。

- 首・手首・足首・おなかをカバー

→太い血管が通っている場所です。マフラーや手袋・靴下などで保温しましょう。 - 適度な運動やストレッチ

→汗をかかない程度にしましょう。

エコノミークラス症候群の予防やストレス解消にも◎。 - あるもので工夫する

→新聞紙やラップを服の間に挟む

→レインウェアを着る

→ゴミ袋に穴を開けてかぶる

→ダンボールを床に敷く etc...

新聞紙やラップなどはあくまで「代用品」なので、見た目も使用感もそれなりです。

できるだけ「いつも」に近い生活ができるよう、用途に適したものを備えておきましょう。

まとめ:「いつも」も便利な防災グッズで冬を乗り切ろう

防災グッズは命を守るだけではなく、節電やアウトドアにも活躍します。

気になったものからぜひ備えてみてください。

感染症対策もしっかり行って、冬のもしもに備えましょう!

![防災グッズ[0次の備え]チェックリスト](https://itumosimo.jp/wp-content/uploads/2020/01/防災グッズ0次の備えチェックリスト_2.0.png)

![防災グッズ[1次の備え_身に着けるもの]チェックリスト_1.1](https://itumosimo.jp/wp-content/uploads/2020/01/防災グッズ1次の備え_身に着けるものチェックリスト_1.1.png)

![防災グッズ[1次の備え_防災リュック]チェックリスト_2.0](https://itumosimo.jp/wp-content/uploads/2020/01/防災グッズ1次の備え_防災リュックチェックリスト_2.0.png)

![防災グッズ[1次の備え_夏袋冬袋]チェックリスト_1.1](https://itumosimo.jp/wp-content/uploads/2020/01/防災グッズ1次の備え_夏袋冬袋チェックリスト_1.1.png)

![防災グッズ[2次の備え]チェックリスト1_1.1](https://itumosimo.jp/wp-content/uploads/2020/01/防災グッズ2次の備えチェックリスト1_1.1.png)

![防災グッズ[2次の備え]チェックリスト2_1.1](https://itumosimo.jp/wp-content/uploads/2020/01/防災グッズ2次の備えチェックリスト2_1.1.png)